"Le sculpteur qui semble le plus spécialisé dans le sujet breton est Auguste NAYEL..." (2/2)

Ce qu'en dit Denise DELOUCHE

Dans la première partie de ce post, Denise DELOUCHE soulignait que ce sont les sculpteurs eux-mêmes qui ont porté un élan en faveur d’une sculpture d’inspiration bretonne dans le dernier quart du XIXe siècle ; et qu’Auguste NAYEL était un des acteurs majeurs de ce mouvement.

Les sujets s’inspirent de la vie locale et de récits attachés au régionalisme.

“[…] Littérature, peinture et estampes ont forgé dès le début du siècle quelques mythes qui marquent la réputation de la Bretagne de façon durable […].

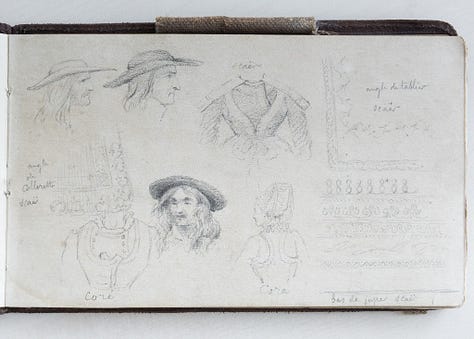

“Parmi les héroïnes littéraires, Marie, la jeune paysanne à laquelle le poète Brizeux rêve de son exil parisien, paraît plus à la portée des sculpteurs qui n’avaient qu’à choisir quelque joli modèle, dans la région de Scaër s’ils voulaient être fidèles au prototype […] En 1882, Auguste NAYEL ne donne pas ses références pour son buste de terre cuite Marie ; il préfère le pittoresque à l’idéalisation : dentelles, broderies et bijoux s’ajoutent aux feuilles de chêne qui enguirlandent le piedouche fantaisiste, mais l’expression pensive et mélancolique tente de restituer l’atmosphère des poèmes.

“Le sculpteur qui semble le plus spécialisé dans le sujet breton est Auguste NAYEL.

“[…] Cet artiste est fort peu connu : professeur de dessin au lycée de Lorient, directeur du cours municipal de dessin, il fut conservateur du musée et l’auteur d’une fontaine dont L’Illustration donna l’image à l’occasion de son inauguration à Lorient en 1876.

“Il expose irrégulièrement à Paris, à partir de 1875, portraits et sujets bretons. A plusieurs reprises, ceux-ci ont les honneurs du catalogue illustré du Salon, ce qui nous permet de connaître les œuvres aujourd’hui détruites des musées de Brest et de Lorient.

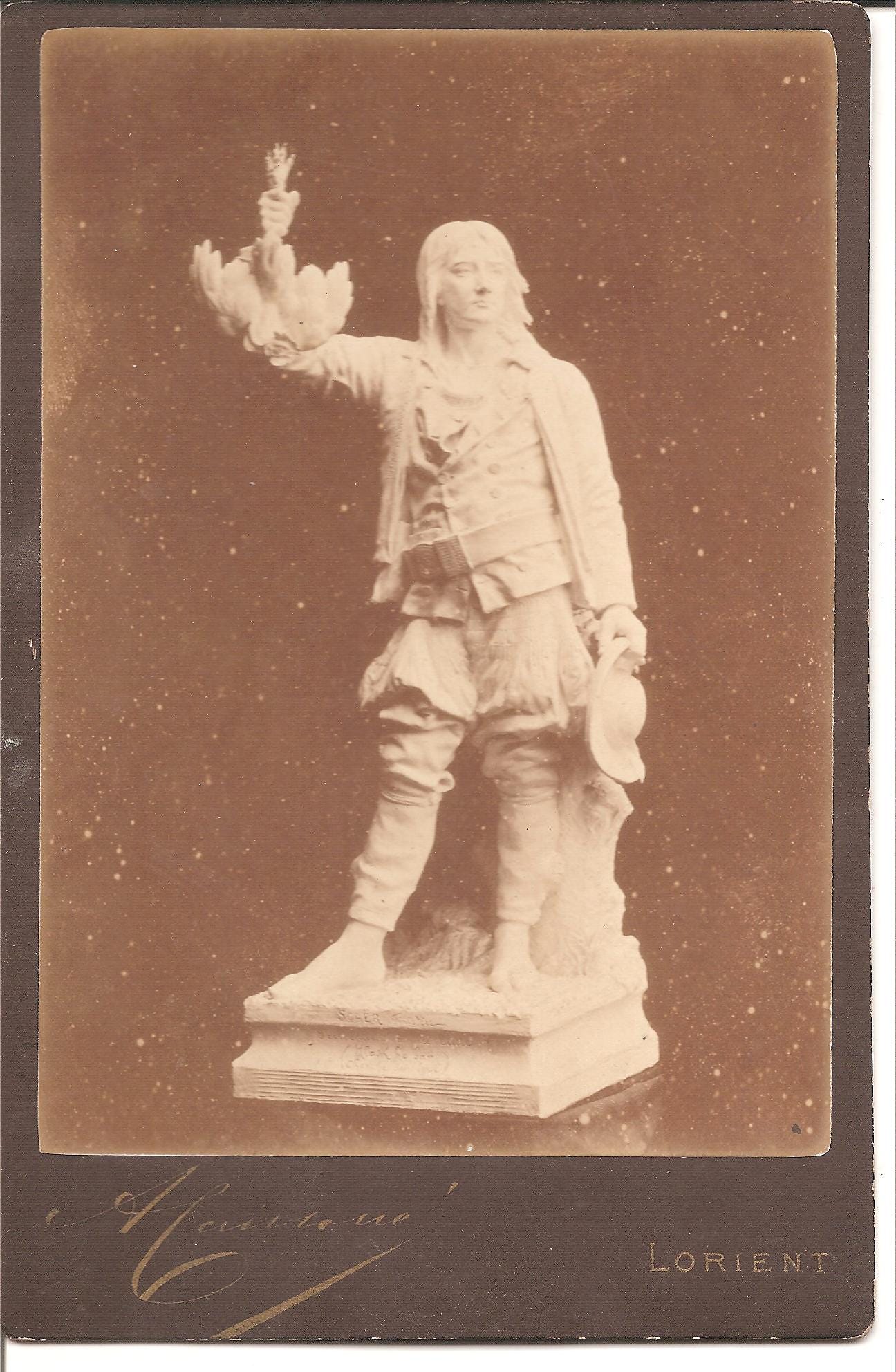

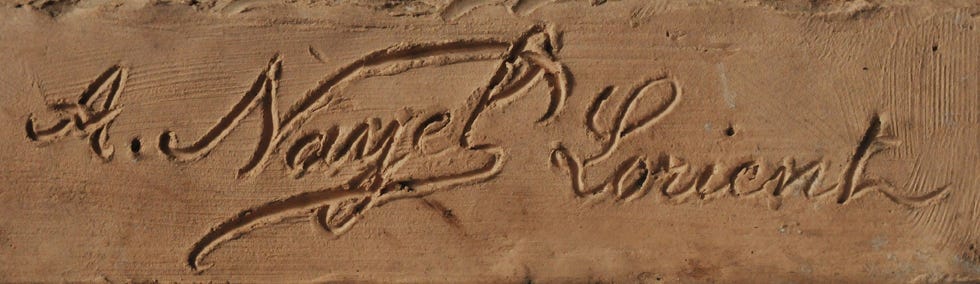

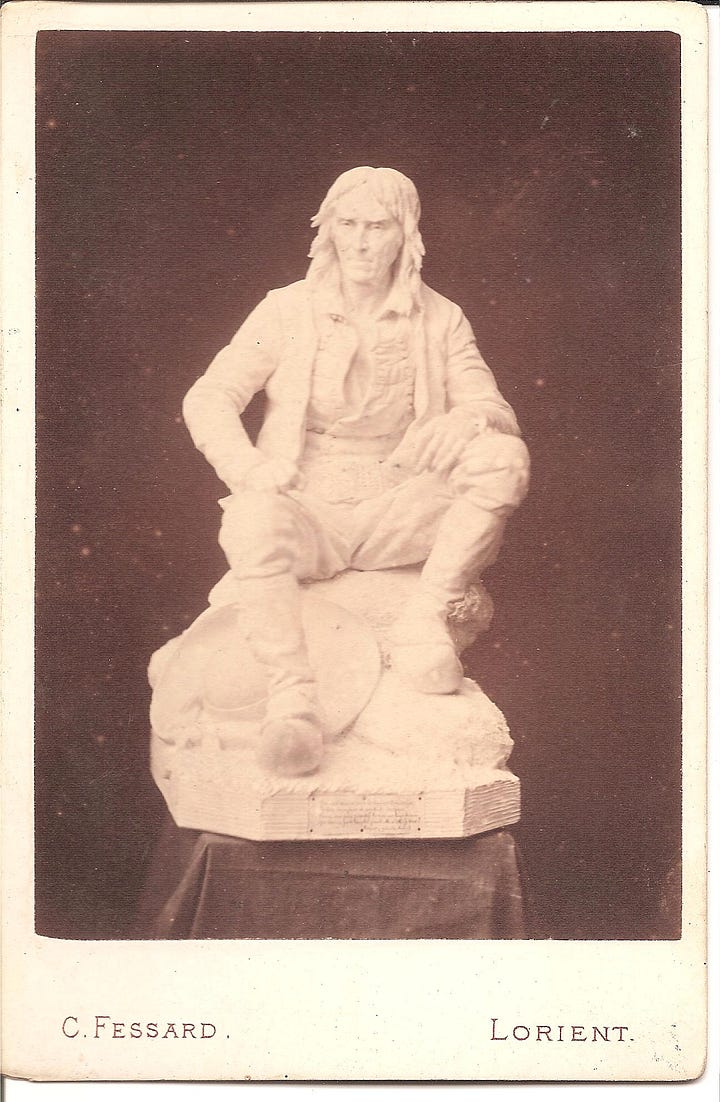

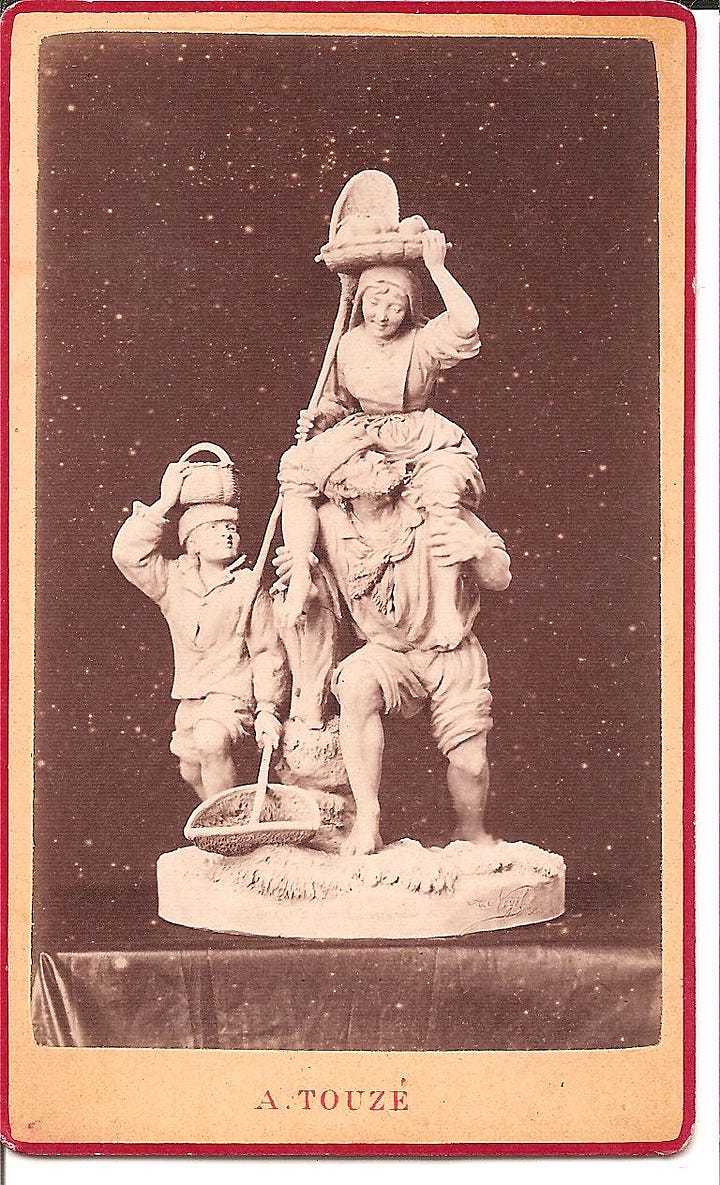

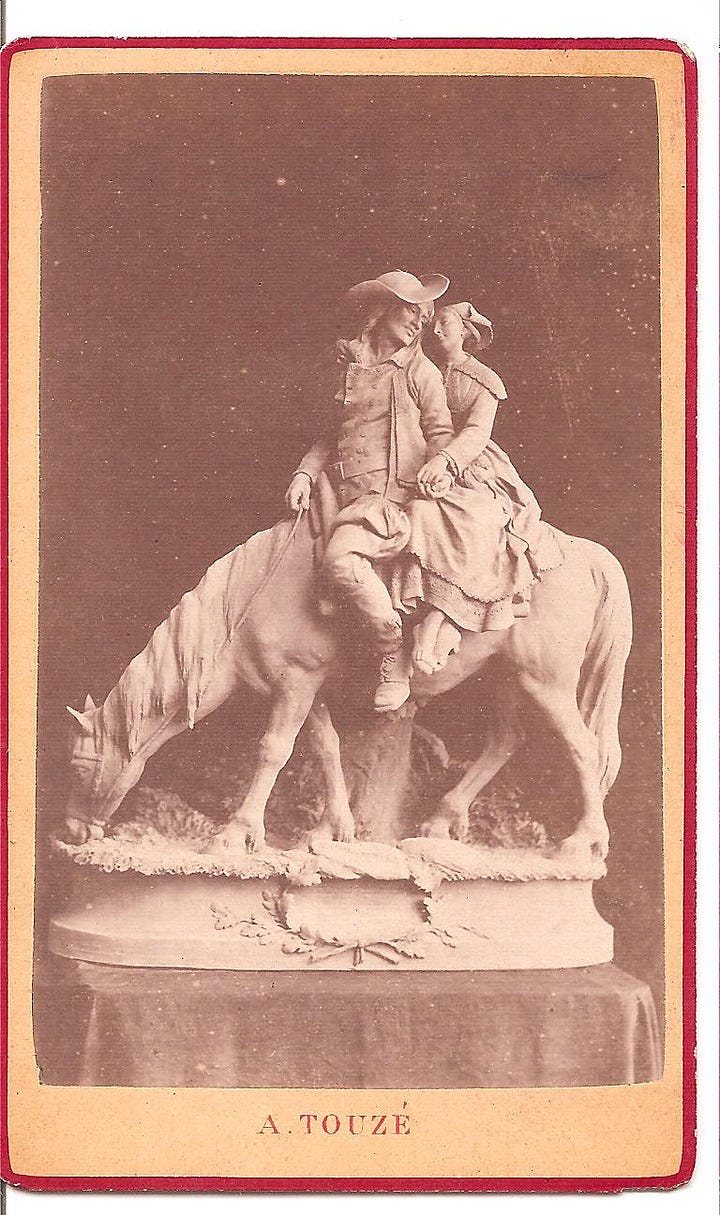

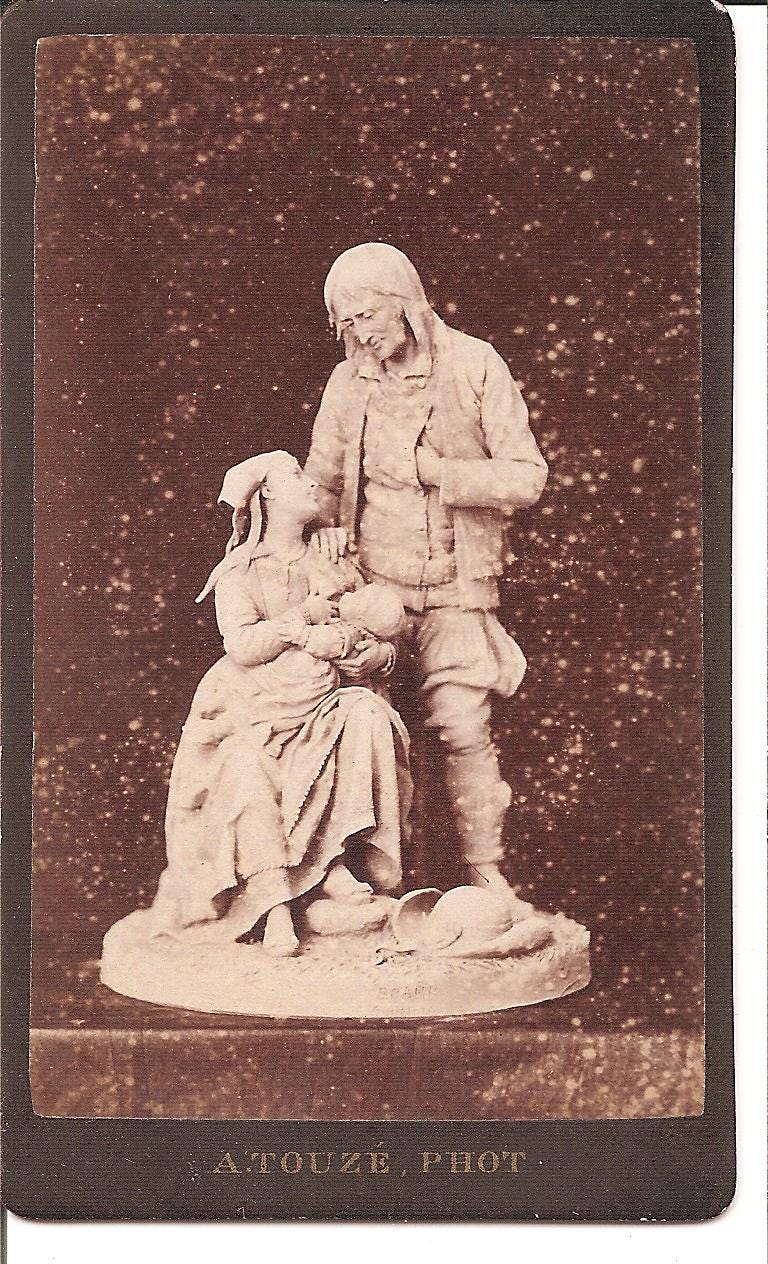

“En 1884, on le trouve exposant au Salon des Indépendants un Loïc pâtre breton. Ses abondantes participations aux expositions de la région, qui durent y ancrer une large notoriété, nous donnent une idée de ses sujets de prédilection, le plus souvent traitées en terre cuite : types sociaux, localisés ou non, Pêcheuse de coquillages, Sonneur, Lutteur de Scaër, Marchand de gibier, Marchande de beurre, mendiant et mendiante de Bannalec, scènes familiales : Le premier né, anecdotes : Libérés du service, La journée finie, Le passage du ruisseau à Pont-Aven, rares allusions historiques : En 1789, En 1810, En messidor an VI…

Un joli petit Moissonneur aiguisant sa faucille en terre cuite vient de réapparaître ! Il fera l’objet d’une prochaine chronique.

“Auguste NAYEL cherche à allier l’expression psychologique individuelle dans ses portraits (Yannic, marbre de 1882) comme dans ses groupes (Couple de Bretons et leur enfant, terre cuite h : 25 cm Suscinio, musée d’histoire de la Bretagne) à une spécificité régionale, relativement discrète.

“Certaines œuvres, comme Le Lutteur de Scaër ont un intérêt documentaire certain : le sculpteur y décrit précisément ici le costume et a choisi de montrer le lutteur victorieux brandissant un coq, prix du combat.

« Ces jolies terres cuites plaisent » (Louis de Kerjean, Revue de Bretagne et de Vendée, 1885), ses musiciens pêcheurs et autres rondes bretonnes doivent encore être dans les collections de la région.

Son Lutteur de Scaër médaillé à Brest en 1884 est acquis par le musée, comme La récolte de pommes de terre le sera par le musée de Lorient.

[NB : ces oeuvres, et une grande partie des collections de ces deux musées ont disparus pendant les bombardements de la Seconde Guerre mondiale".]

“[…] Beaucoup de lacunes dans notre documentation pour pouvoir juger des intentions des artistes, beaucoup d’inconnus encore parmi ces sculpteurs […].

“Malgré ces manques, on peut dès lors affirme que la production « bretonne » du XIXe siècle n’est en rien comparable à l’extraordinaire floraison du XXe siècle avec les René QUILLIVIC, Francis RENAUD, Armel BEAUFILS, François BAZIN, Louis NICOT, Hortense TANVET et tant d’autres, ni quantitativement, ni qualitativement, mais elle l’annonce par l’élan amorcé dans la dernière décennie du XIXe siècle (…).

Un tournant pour le renouveau du meuble breton ?

“On peut aussi penser que les innombrables statuettes de Bretons et de Bretonnes qui vont orner les buffets et piètements de tables « Henri II », que les statuettes sculptées dans le bois des paysans et paysannes en costume, aujourd’hui grossièrement imitées dans une matière synthétique, qui alimentent l’industrie touristique, ont leur origine dans cette abondante production régionale en terre cuite du XIXe siècle. »

Tous ces extraits sont tirés de l’article de Denise Delouche “A la recherche des sculptures d’inspiration bretonne au XIXe siècle” in La sculpture dans l’Ouest, ouvrage collectif réalisé sous sa direction. Arts de L’Ouest, Presses universitaires de Rennes, 1994, pp. 39 à 61.