La sculpture bretonne au XIXe siècle : "un domaine totalement inexploré de l'histoire de l'art" (1/2)

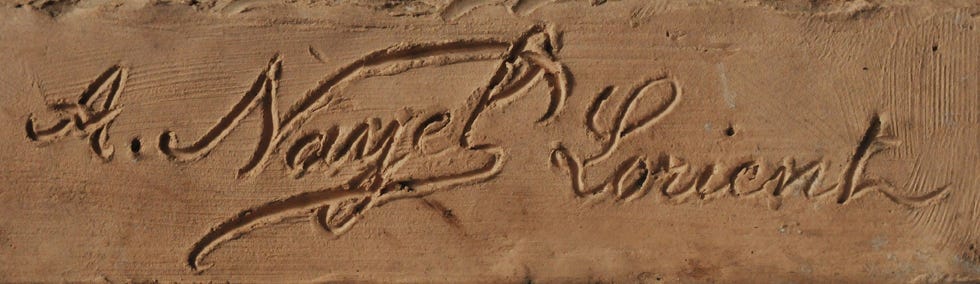

Et où Auguste NAYEL (1845-1909) apparaît comme un acteur majeur

Dans un article qu’elle avait publié en 1994 dans le numéro d’Arts de l’Ouest (Presses Universitaires de Rennes) consacré à la sculpture bretonne, Denise DELOUCHE (1935-2024) évoque le rôle majeur tenu par Auguste NAYEL pour affirmer un nouveau courant régionaliste.

La disparition récente de cette historienne de l’art, à l’origine du département consacré à sa discipline à l’Université de Rennes, m’invite à partager quelques extraits de cet article. Pour sa rédaction, elle était entrée en contact avec ma mère. Mais une grande partie des archives d’Auguste NAYEL était alors encore inconnue…

Plus encore aujourd’hui, ce texte est une invitation à poursuivre ses explorations autour de l’œuvre d’Auguste NAYEL.

Denise DELOUCHE : « [La sculpture bretonne], voilà un domaine totalement inexploré de l’histoire de l’art ; dans les limites de cet article, je ne pourrai que proposer les premiers éléments d’une recherche à poursuivre, entre autres sur la localisation actuelle de beaucoup d’œuvres et sur les carrières et personnalités de nombreux sculpteurs.

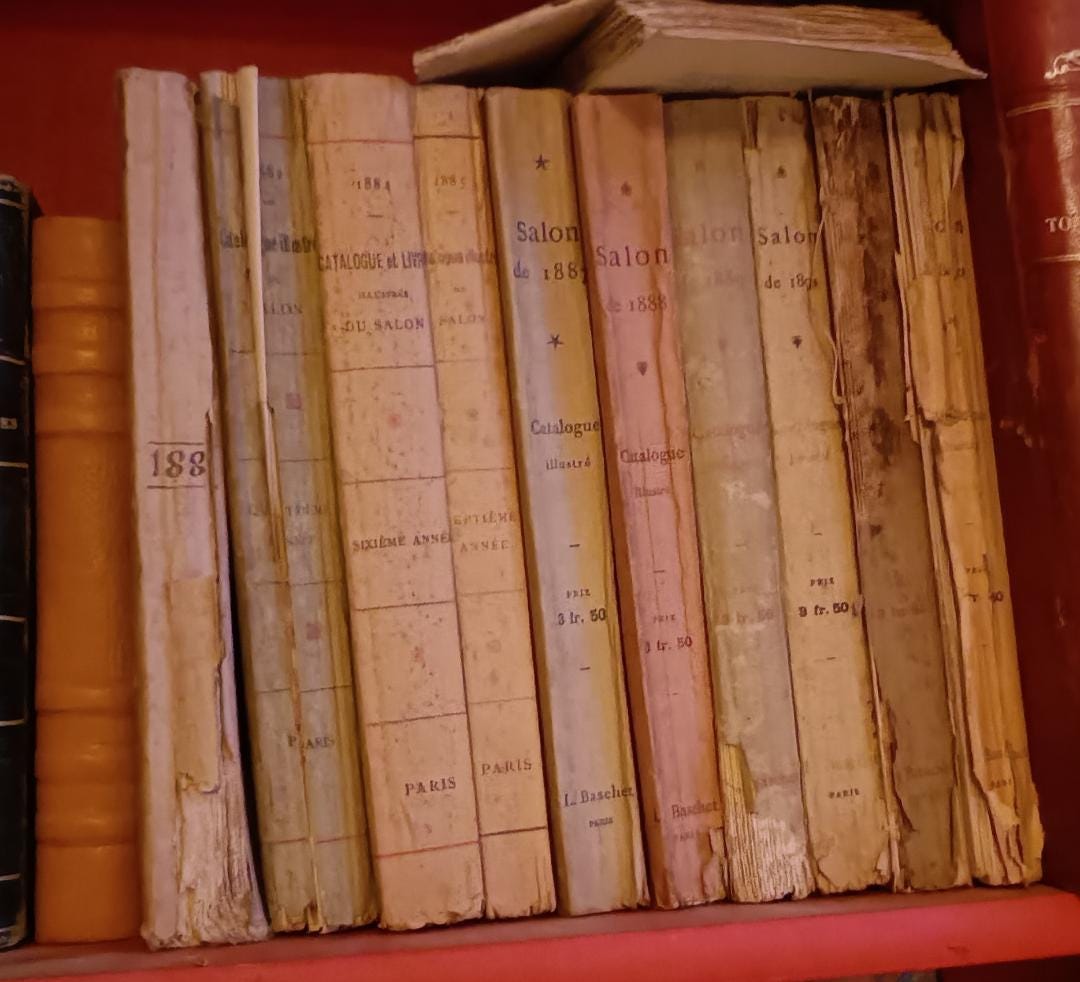

Commencer en identifiant les sources pour dresser un panorama du corpus

“Le dépouillement des livrets des Salons, ceux de Paris et de la péninsule entre 1800 et 1900, donne un éventail assez large de sujets ayant quelque rapport avec la Bretagne. […] Nous retiendrons l’évocation de personnalités historiques dont le seul nom dit l’appartenance à la Bretagne, [ceux] pour lesquels joue une sorte d’identification implicite […], les allégories de la province, certains personnages mythiques ou héros littéraires […] ; nous garderons au centre de notre propos le sujet breton au sens de « bretonnerie », à savoir le personnage identifié comme breton par quelque particularité de son costume et, à ce stade de l’enquête, localisé par le titre de l’œuvre.

““Les livrets des Salons nous donnent les titres des œuvres et quelques bribes sur les sculpteurs, leur origine (qui est breton parmi eux ?), leur formation (les maîtres déclarés), leur résidence (qui habite la péninsule ?). Les renseignements contenus dans les titres sont lacunaires, car la localisation des sujets est beaucoup moins fréquente en sculpture qu’en peinture ; l’ancrage provincial, non dit dans le titre, nous échappera donc tant que l’examen de l’œuvre n’a pu être fait […].

“Les conclusions que nous pouvons tirer de cette étude des livrets doivent donc être tempérées par les incertitudes liées à la source même et considérées comme des hypothèses pour des recherches ultérieures.

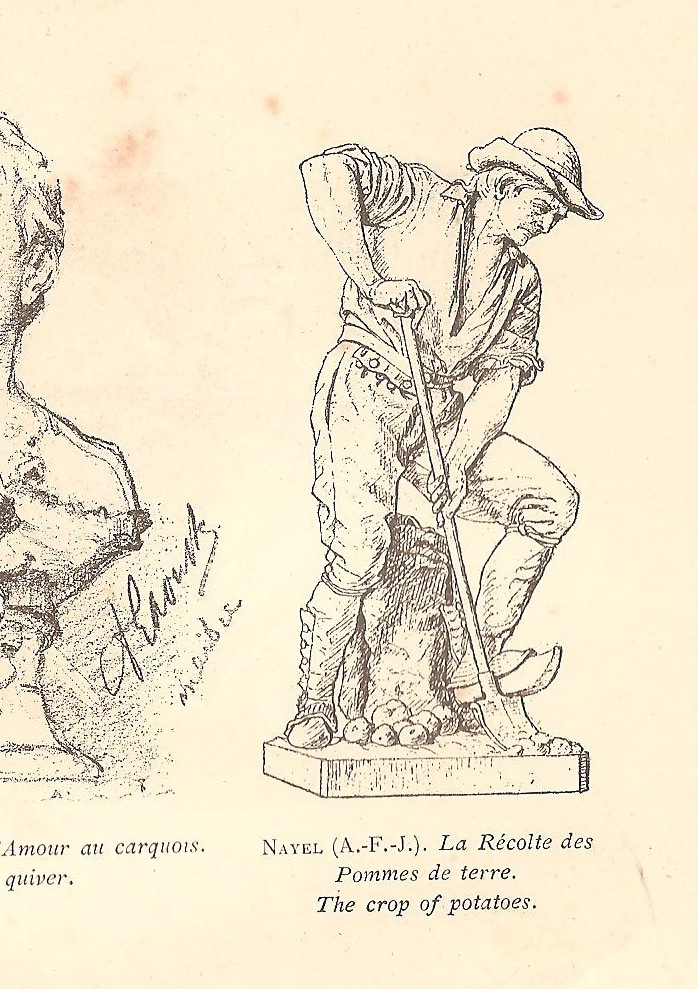

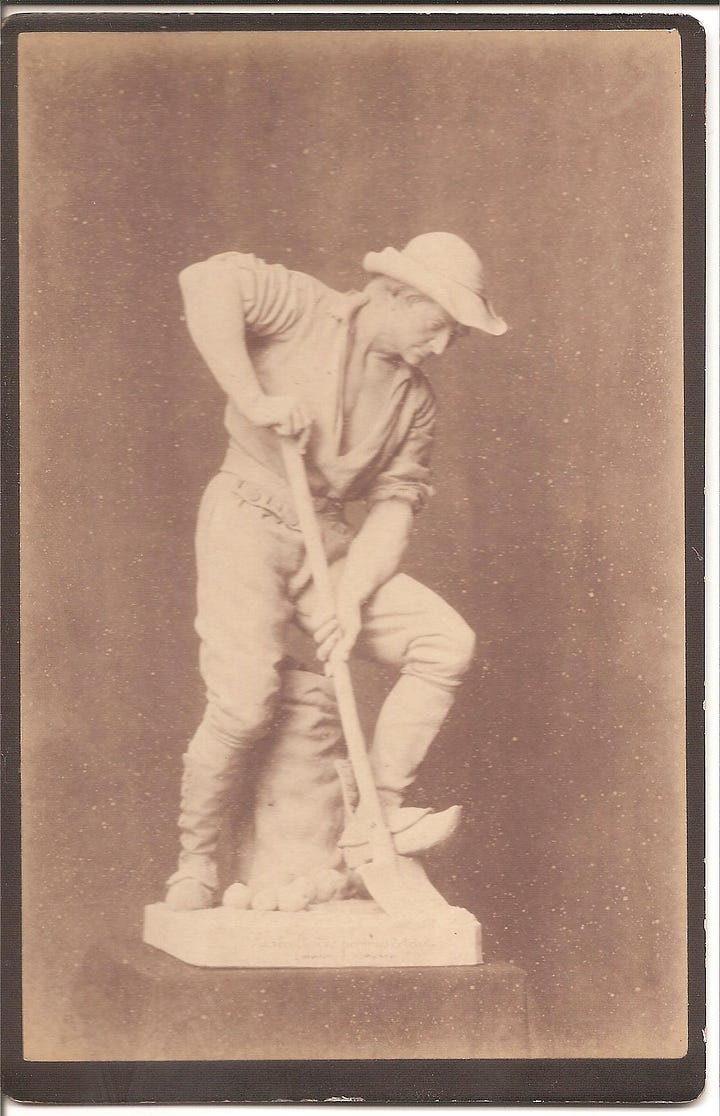

“La récolte de pommes de terre d’Auguste NAYEL à Paris en 1886 [ne] s’est révélée bretonne [qu’]au vu du catalogue illustré du Salon.

Un premier constat : la sculpture parent pauvre de la production artistique bretonne

“[…] Alors que les tableaux de sujets bretons vont rapidement se multiplier aux cimaises du Salon, indices d’une attraction croissante de la péninsule auprès des peintres et de leurs amateurs, l’évolution dans la section sculpture est inverse : les décennies 1840 et 1850 sont caractérisées par l’extrême rareté de l’inspiration bretonne ; fréquentes sont les années où aucune œuvre n’évoque la Bretagne de près ou de loin ; les décennies 1860 et 1870 sont tout aussi pauvres […].

“Il faut attendre la décennie 1880 pour constater l’exposition plus régulière de sculptures de sujet breton, au demeurant sur l’initiative des mêmes artistes, Pierre GOURDEL de Rennes, Auguste NAYEL de Lorient et dans une moindre mesure, Pierre OGE de Saint-Brieuc.

“Dans les années 1890, elles sont en nette augmentation. Toute la gamme des sujets inspirés de la Bretagne s’introduit alors dans les salles du Salon : effigies d’Anne de Bretagne et de Du Guesclin, hommages à Marie de Brizeux, pilleur de mer et Chouan accompagnent les dizaines de statuettes et bustes traitant de sujets populaires typés et souvent localisés. […]

“Cependant, ni le nombre des sculpteurs exposant, ni le nombre des œuvres sont comparables à l’ampleur picturale : en 1889, au Salon des artistes français, trois sculptures concernent peu ou prou un sujet breton […] contre au moins cent peintures et dessins.

“Les expositions organisées dans quelques villes de Bretagne, Nantes, Rennes, Brest, Vannes et Saint-Brieuc sont trop épisodiques pour permettre une comparaison.

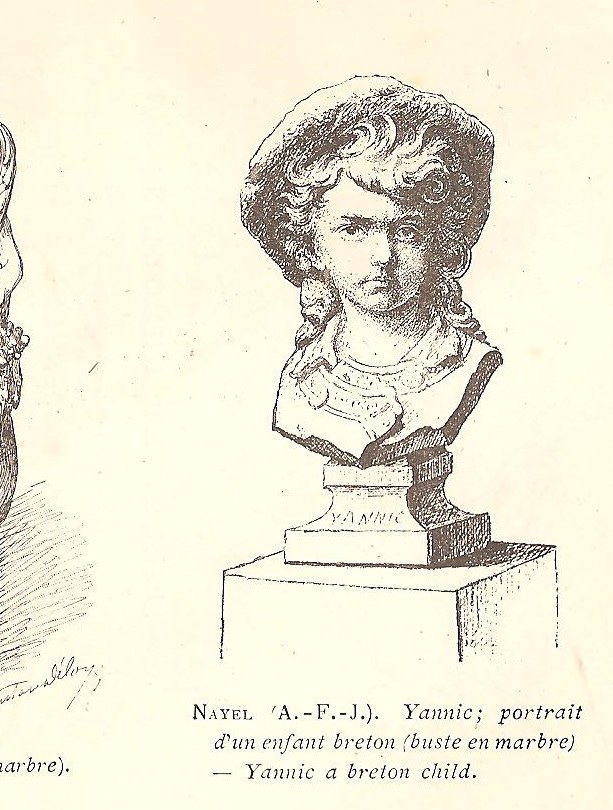

“Les sculpteurs de la région y exposent d’ailleurs souvent les mêmes œuvres qu’à Paris : […] Auguste NAYEL que l’on retrouve abondamment représenté dans tous les Salons organisés en Bretagne pendant le dernier tiers du siècle, propose La récolte de pommes de terre en 1886 à Paris, puis à Nantes, en 1892 à Vannes (il s’agit à chaque fois d’une terre cuite) ; son Sonneur de Scaër exposé à Paris en 1880 le sera à Brest en 1884 ; en 1882, c’est un buste en marbre de Yannic, portrait d’un enfant breton qui est montré à Paris tandis qu’à Nantes en 1886 et à Rennes en 1893, c’est sous le même titre un buste de terre cuite.

“[…] Tous les livrets d’exposition du XIXe siècle révèlent qu’en général les sculpteurs localisent rarement le sujet de leurs œuvres ; […] Les localisations en Bretagne, si peu nombreuses sont-elles sont donc intéressantes, même si elles sont tardives [et renvoient à] la même région que les peintres fréquentent beaucoup plus assidûment. […]

L’origine de quelques sculpteurs, le prestige de Brizeux expliquent quelques localisations.

La vision de la péninsule est donc pour le moins lacunaire ; retrouver les œuvres, en repérer les costumes permettraient sans doute de compléter la répartition, dans une faible mesure néanmoins car les œuvres comme les titres restent souvent dans l’indéterminé.

Vers une progressive affirmation d’une sculpture bretonne

[…] Un certain nombre d’œuvres révèlent un conflit entre la tradition de la sculpture et l’affirmation d’une spécificité régionale. Le néo-classicisme qui marque si profondément la sculpture du XIXe siècle jusque vers 1860 a élaboré un langage universel fondé sur une référence à l’Antique : la recherche d’une beauté formelle générale, l’expression des caractères éternels de l’homme en contradiction avec une inspiration régionale qui particularise l’apparence extérieure et le type social ; le nu qui reste « le cheval de bataille » du sculpteur s’accommode mal de la bretonnité !

[…] Les échos du réalisme qui conquiert littérature et peinture au milieu du siècle sont discrets dans cette sculpture d’inspiration bretonne. […] le sujet du travail et l’évocation du type social devienne courants seulement dans les années 1880 : […]

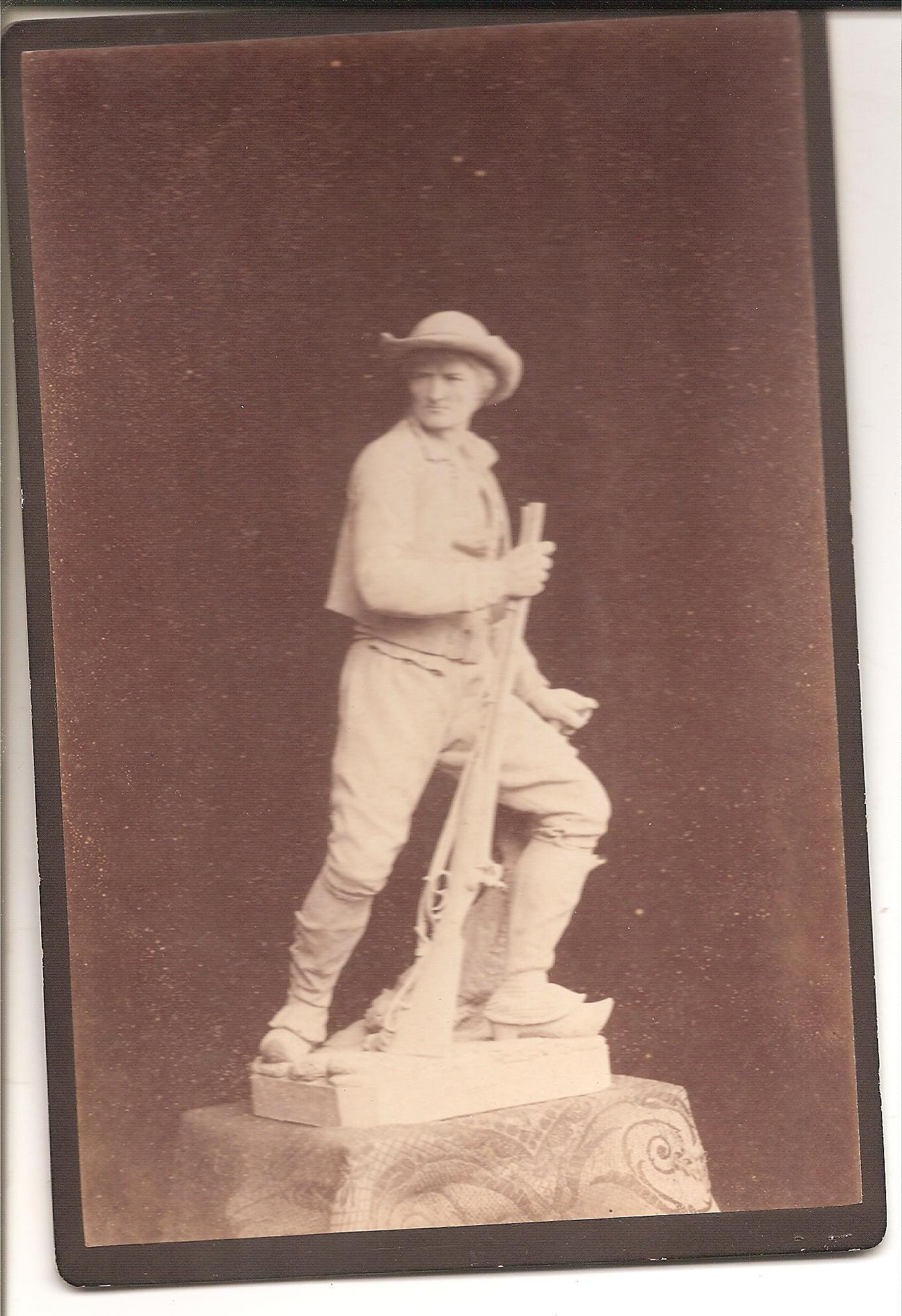

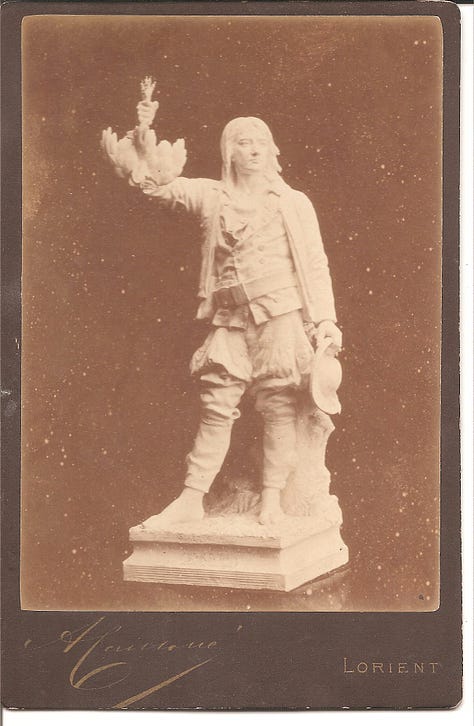

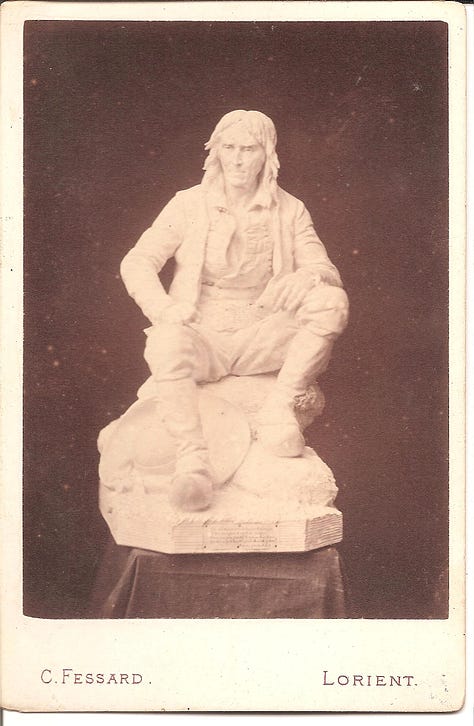

La récolte des pommes de terre d’Auguste NAYEL en 1885 est un homme armé d’une bêche (un outil fort inadéquat pour ce travail !), il porte des culottes étroites, guêtres boutonnées et sabots, selon les modes vestimentaires des environs d’Auray ; la chemise échancrée, manches retroussées, inscrit l’œuvre dans le courant réaliste de la représentation du travail […].

[…] Ce qui semble dominer les développements du sujet breton dans les vingt dernières années du siècle est le choix du pittoresque.

Pierre GOURDEL et Auguste NAYEL insistent avec attention sur les caractéristiques des costumes dont les recueils de lithographies et les peintures ont popularisé les types les plus originaux depuis trois ou quatre décennies déjà.

Tous deux s’attardent à camper la silhouette si caractéristique du Breton vêtu de la veste courte et des culottes froncées ; tous deux précisent plis, boutons, galons, broderies et bijoux.

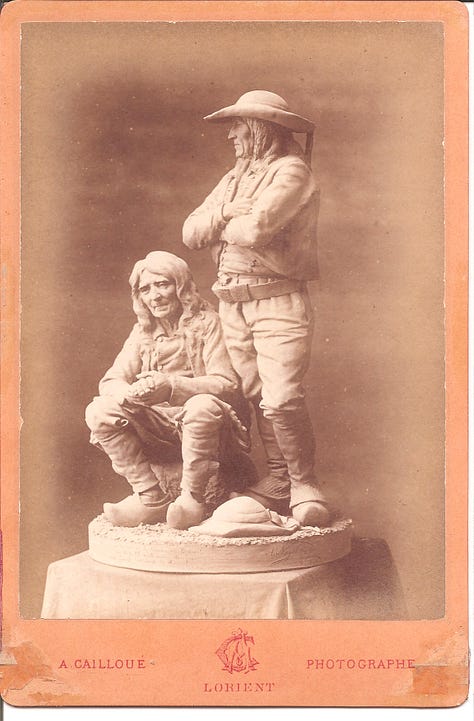

Auguste NAYEL s’attache à respecter les modes locales : son Lutteur de Scaër (1881), ses Deux vieux Bretons (1881) et son Paysan récoltant les pommes de terre n’ont pas la même culotte. […]”

Malgré les recherches engagées depuis plusieurs années et l’identification croissante de la signature d’Auguste NAYEL, de très nombreuses pièces restent encore malheureusement non localisées.