Septembre 1870 : il y a 154 ans, débutait le Siège de Paris

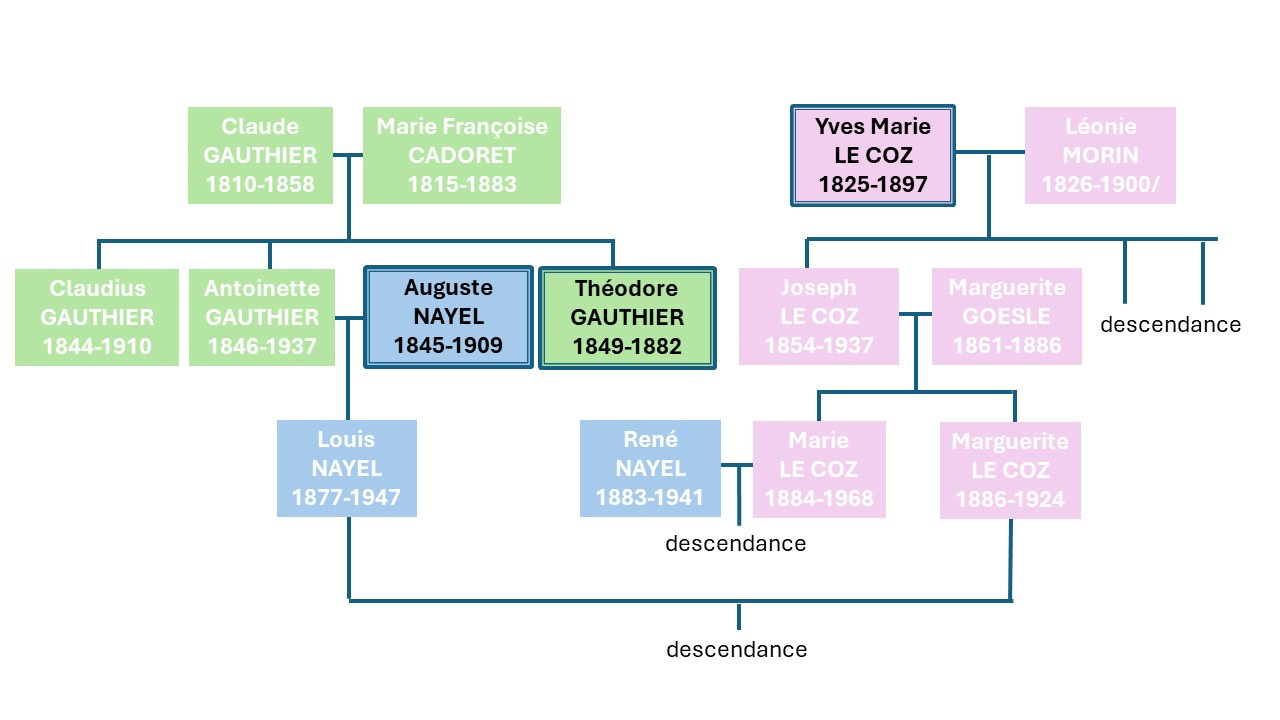

Auguste, Théodore et Yves : lorsque la guerre entre aussi dans nos familles

En 1870, à Saint-Brieuc, Yves Marie LE COZ (1825-1887) est directeur des classes primaires du lycée. Il a déjà été nommé officier d’académie.

A Lorient, Auguste NAYEL (1845-1909) monte son atelier de sculpteur. Après un apprentissage à l’arsenal, il a suivi les cours de l’école des Beaux-Arts d’Angers et travaillé dans plusieurs ateliers. A 25 ans, il a déjà enregistré quelques commandes, et rémunère un assistant, Théodore GAUTHIER (1849-1882).

Trois histoires qui sont à l’origine des nôtres et qui croisent aussi la grande Histoire.

En 1870 aussi, les tensions s’exacerbent entre la France et la Prusse. Au début de l’été, le conflit éclate. La garde mobile est convoquée le 17 juillet, mais c’est seulement après la défaite de Sedan et la chute de l’Empire le 4 septembre que son départ vers Paris est organisé pour défendre la capitale.

Le 1er bataillon de mobiles du Morbihan est formé des hommes de l’arrondissement de Lorient. Théodore et Auguste rejoignent la 3e compagnie.

On peut suivre la participation du régiment au conflit au travers du récit publié dès 1871 par A. DU BOUETIEZ DE KERORGUEN. Auguste NAYEL en conservait un exemplaire dédicacé. Il gardait aussi plusieurs photographies de ses camarades ainsi qu’un carnet et quelques dessins épars réalisés durant ce séjour parisien. Ces éléments réunis ont été à l’origine du livre :

Le récit de DU BOUETIEZ commence le 14 septembre :

“ […] à 5 heures du soir, une foule agitée était réunie devant la caserne d’infanterie de Lorient. Tout ce monde s’apprêtait à faire escorte au 1er bataillon de la garde mobile du Morbihan qui partait pour Paris. On embrassait plus fortement que d’habitude les êtres chéris que l’on quittait, l’avenir était plein d’incertitudes, bien des cœurs se serraient en se disant au revoir, et tous sentaient un point d’interrogation douloureux se dresser menaçant derrière le mot retour.

“Mais le signal du départ est donné par le commandant Tillet, et le bataillon défilant par le flanc, seule manière de marcher en ordre que les hommes connussent, se dirigea vers la gare, précédé de la musique de l’Orphéon qui comptait plusieurs membres dans la mobile. A la gare, l’embarquement fut long, les hommes furent mis dans des wagons à bestiaux et à marchandises, et assis sur des planches dont l’exiguïté n’avait rien d’attrayant pour des gens qui avaient en perspective un voyage de 24 heures. L’on fit contre fortune, bon cœur, et à 7 heures, le train s’ébranla aux cris de : Vive la mobile ! vive la France ! […] ”

Malgré l’inconfort noté par ceux qui avaient déjà profité de meilleures conditions de voyage, en 1870, le train est encore - pour beaucoup - une nouveauté. Le chemin de fer n’est en effet arrivé à Lorient que 8 ans plus tôt, en 1862.

DU BOUETIEZ poursuit son récit avec une longue énumération des figures marquantes des huit compagnies qui composent le bataillon, s’attardant sur les personnalités issues de la notabilité lorientaise.

Arrêtons-nous sur la 3ème compagnie, celle d’Auguste et de Théodore.

Ils partent en compagnie d’ “un ancien zouave pontifical, M. LE PONTOIS, [qui]s’arrachait aux joies de la famille, quittant une femme charmante et un tout petit enfant, et partait comme lieutenant sous les ordres d’un capitaine, militaire des plus distingués, M. BRONI qui devait plus tard jouer un rôle important dans le grade de capitaine adjudant-major du bataillon.

Le sous-lieutenant était un propriétaire des environs de Lorient, M. Raoul DE PERRIEN, ayant lui aussi servi aux zouaves pontificaux ; dans le cadre, comme sergent-major, un sculpteur de talent, M. NAYEL, pendant quelques temps le meilleur sergent-major du bataillon, plus tard, l’un de ses meilleurs officiers. […] Le fourrier était M. GAUTHIER élève sculpteur.”

On note qu’Auguste NAYEL est déjà identifié comme “sculpteur de talent” alors que sa production lorientaise était sans doute encore peu signifiante.

Pour sa part, Théodore GAUTHIER est mentionné comme “élève sculpteur”. Troisième enfant d’un maître plâtrier établi à Lorient mais originaire de Vienne en Isère, il est de quatre ans le cadet d’Auguste.

En juin 1871, trois mois après le retour des Mobiles, Théodore et Auguste deviennent beaux-frères. Les lettres d’Auguste à ses parents lors de ses séjours parisien et angevin indiquent que les familles GAUTHIER et NAYEL se connaissent de longue date.

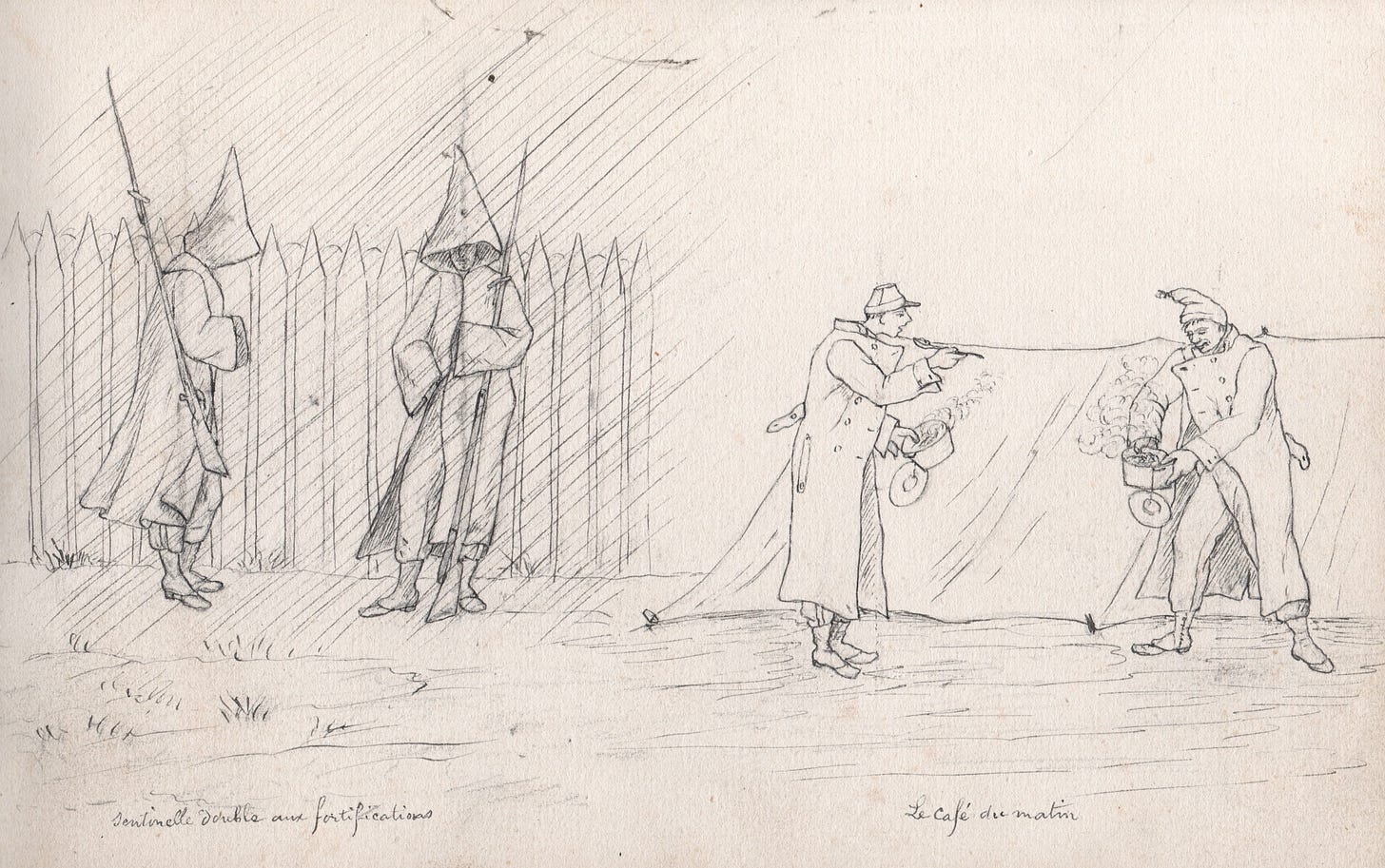

A en croire un album qu’il a laissé, la personnalité de Théodore - que la famille appelle Thodore - semble plus fantasque que le rigoureux et précis Auguste. Cela n’a visiblement pas contrarié leur collaboration.

Le récit de DU BOUETIEZ se poursuit ensuite avec l’arrivée à Paris, l’installation des hommes, leur formation militaire (la plupart n’en avait aucune), la vie quotidienne, l’organisation et les réorganisations… Outre les privations et la rigueur de l’hiver, l’incurie de l’état-major est la constante de tous les récits du conflit.

La seconde partie de l’ouvrage est consacrée à l’engagement du bataillon dans trois des grandes tentatives de sortie :

sur le plateau de Villiers (29 novembre - 2 décembre 1870),

au Bourget (21 décembre 1870)

et à Buzenval (19 janvier 1871)

ainsi qu’à la manifestation du 22 janvier.

On perd de vue Théodore, mais l’engagement d’Auguste - déjà indiqué dans le propos introductif - est souligné au fil du récit des combats :

Durant la “mortelle nuit” du 29 au 30 novembre au cours de laquelle “un grand nombre de blessés durent périr par le froid.”

“Au poste le plus avancé qu’occupait le lieutenant NAYEL, on entendait très distinctement, pendant la première heure, les appels lamentables des blessés français et prussiens […]. Deux heures après, les cris avaient cessé et un petit nombre seulement avait été relevé.” […]

Durant “l’affaire du 21 décembre” au Bourget, alors que sa compagnie est quasiment encerclée, Auguste est chargé de retourner en arrière chercher du secours. L’incurie de ses interlocuteurs ne lui permet pas d’obtenir satisfaction, mais il revient à son poste “en dépit des obus qui sillonnaient la route.”

Malgré la demande portée par le commandant Tillet pour ces actes, Auguste ne reçut aucune décoration militaire.

A l’arrière…

Alors que l’ennemi bombarde Paris, que l’on se bat autour et ailleurs en France, sur tout le territoire national, la population civile est invitée à soutenir l’effort de guerre et les hommes engagés. On organise collectes et manifestations de soutien.

A Saint-Brieuc, le directeur des petites classes du lycée, Yves Marie LE COZ trop âgé pour aller au combat, compose une chanson “populaire, patriotique et religieuse” (selon ses propres mots), bilingue breton-français, composée de 20 strophes, qu’il fait imprimer sur un feuillet et qu’il vend au profit des blessés. Son incipit précise :

" […] l’auteur de ces bouts-rimés bretons […] n’a visé qu’à soulever un peu d’enthousiasme parmi ses concitoyens bretonnants pour les faire aller combattre l’ennemi commun dont la présence si audacieuse souille en ce moment le sol sacré de la Patrie.

Prière donc d’être indulgent pour lui et aider-le de votre mieux à remporter cette paisible et & patriotique victoire.”

Vous pouvez cette chanson dans un post précédent :

Si l’armistice avec la Prusse est signé le 28 janvier 1821, la situation confuse se prolonge quelques mois encore, notamment à Paris. Il est difficile d’organiser le rapatriement des troupes. Les Mobiles lorientais ne rentrent que le 13 mars.

En Bretagne, la vie a déjà repris son cours.

Antoinette GAUTHIER (1846-1937) et Auguste NAYEL se marient en juin 1871. Ils étaient sans doute déjà fiancés lorsqu’Auguste était parti combattre.

En 1909, leur fils Louis épouse en 1909 Marguerite, l’une des petites-filles d’Yves LE COZ, et leur neveu René se marie 3 ans plus tard avec Marie, la soeur de Marguerite.

Théodore reste célibataire. Sa disparition précoce en 1882 reste mystérieuse, tout comme cet album dont seule la 1ère page est remplie.

Hormis quelques photos et des mentions dans la comptabilité d’Auguste, il ne reste que peu de traces de lui.

Joseph NAYEL, le père d’Auguste, meurt en 1874 - un an et demi après Napoléon III. On peut facilement imaginer le désarroi d’un homme âgé en voyant son fils partir combattre après la reddition de celui qu’il avait accompagné lors de son exil en Amérique en 1836-1837 et retrouvé en 1858 à Lorient…