Léonie institutrice libre (ou pas ?)

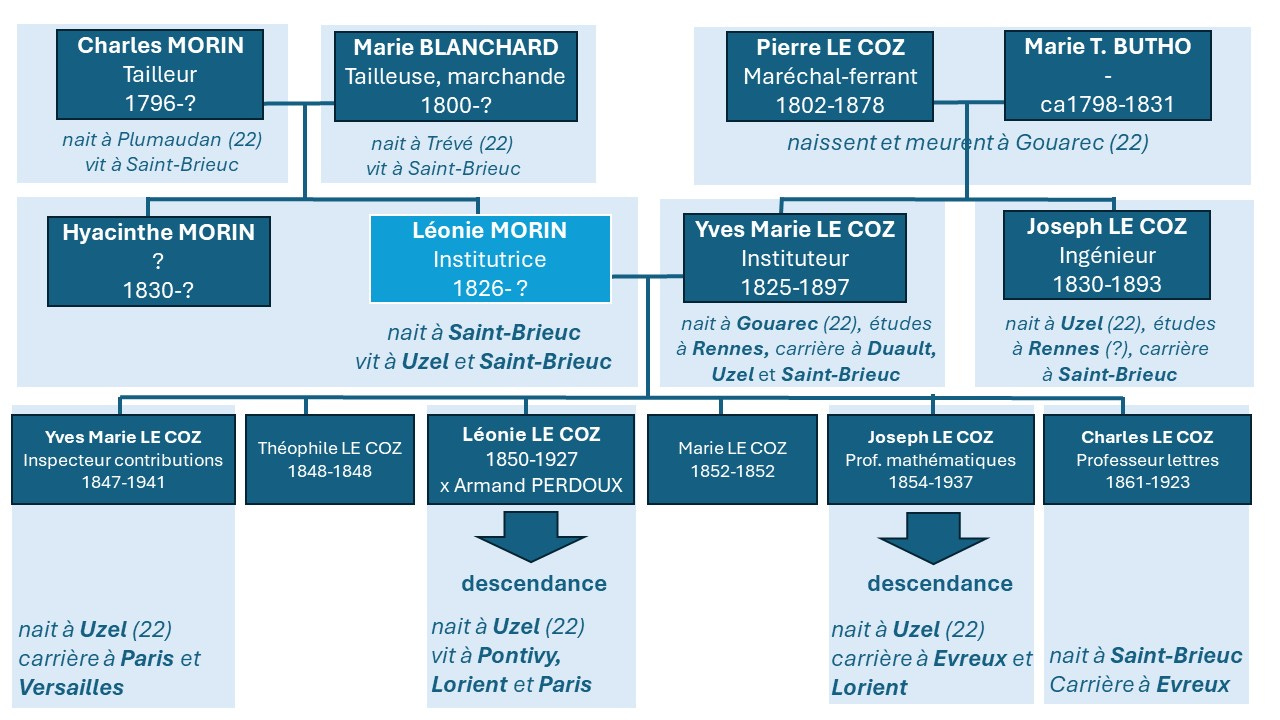

Enfin un post sur une femme ! (même si on en revient à des histoires d'hommes, et que le parcours de Léonie reste bien lacunaire...)

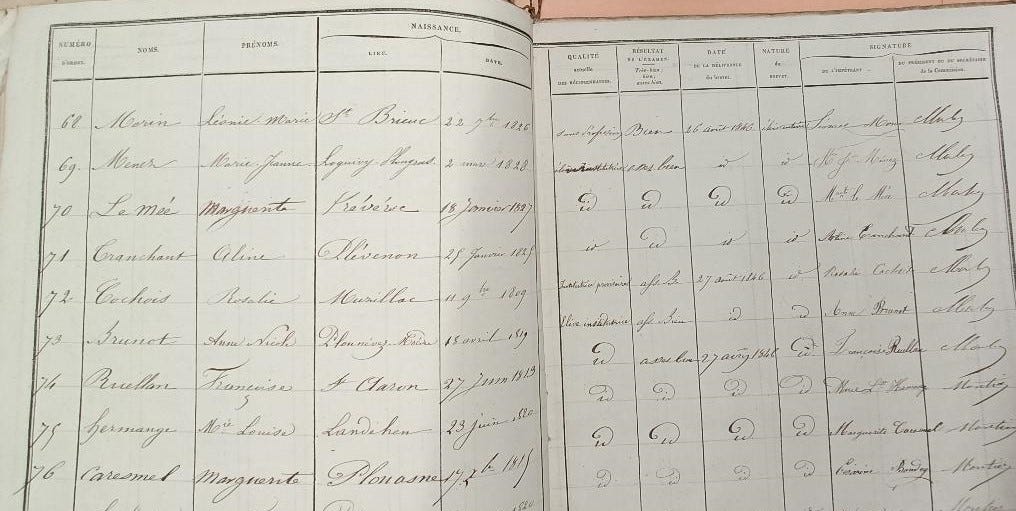

Ça a dû être la fête chez les MORIN ce 26 août 1846 !

Léonie vient d’obtenir son brevet d’institutrice. Et avec mention » bien ».

Cet examen est obligatoire pour les instituteurs depuis 1816, et depuis 1819 pour les institutrices. Il marque les prémisses de plusieurs lois qui viennent organiser l’enseignement et la formation des maîtres et maîtresses tout au long du XIXe siècle (loi Guizot 1833, loi Falloux 1850…). Au fil des ans, ces concours deviennent de plus en plus exigeants…

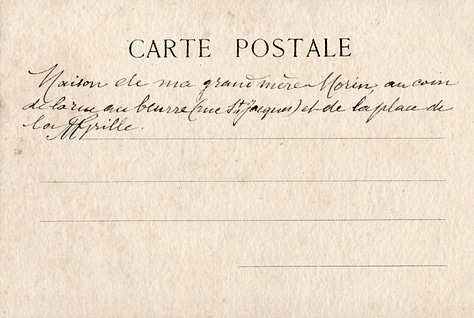

Les parents de Léonie sont tous les deux tailleurs et habitent à l’angle de la place de la grille et de la rue au beurre à Saint-Brieuc.

Lui – Charles MORIN – est né à Plumaudan, une dizaine de kilomètres au sud de Dinan et elle, Marie Mathurine BLANCHARD vient de Trévé, près de Loudéac, en centre Bretagne. Son père était lui-même marchand d’étoffes. Ils se sont mariés à Saint-Brieuc en 1823. Léonie est née en 1826 et son frère Hyacinthe en 1830.

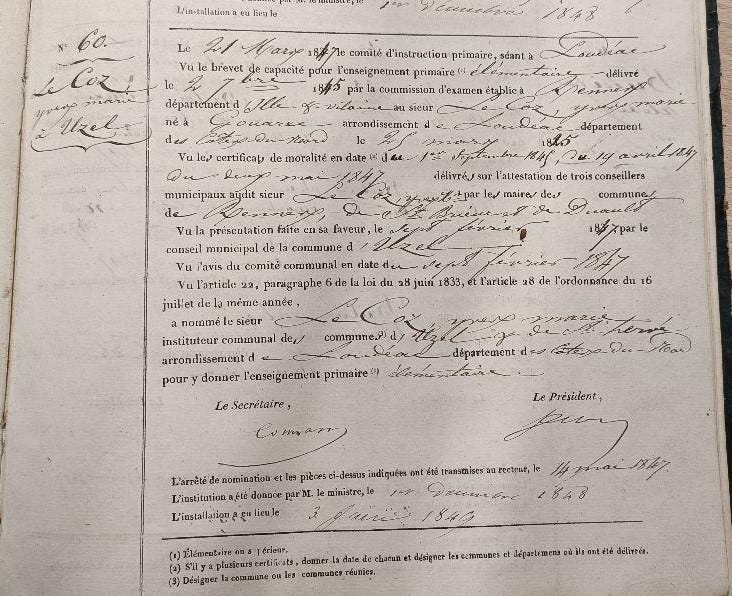

Léonie préfère donc être institutrice plutôt que de suivre la voie de ses parents. Elle se marie d’ailleurs quelques mois plus tard avec Yves Marie LE COZ lui-même déjà instituteur. Il vient de réaliser sa première année scolaire à l’école communale de Duault, dans le sud-ouest des Côtes d’Armor.

Les LE COZ illustrent l’ascension sociale rendue possible par l’école et la méritocratie tout au long du XIXe siècle.

Le père d’Yves Marie est maréchal-ferrant et taillandier à Gouarec, en Centre-Bretagne. Yves Marie et son frère Joseph semblent être de brillants élèves, ce qui leur vaut d’aller faire leur scolarité à Rennes.

Joseph devient ingénieur. Yves Marie choisit donc l’enseignement et finira sa carrière comme directeur du petit lycée de Saint-Brieuc. Tous deux sont officiers d’Académie et chevaliers de la Légion d’honneur.

Mais on n’en est pas encore là en ce mois d’août 1846 ! Peut-être Léonie et Yves Marie ne se connaissent-ils même pas encore ?

Juste après leur mariage en février 1847, ils partent s’installer à Uzel, près de Loudéac en Centre-Bretagne où Yves Marie dirige l’école communale et celle de Saint-Hervé, juste à côté. Le recensement de 1851 mentionne qu’ils habitent au n° 11 rue neuve avec une domestique et leurs deux premiers enfants (ils ont perdu un autre enfant en bas âge), et que Léonie est « institutrice libre ». Au vu de la fréquente fantaisie des agents recenseurs, on peut s’interroger sur l’ajout de l’adjectif, a fortiori en regard de l’engagement à suivre de la famille pour l’enseignement public. Cela reste à creuser… Quelques années plus tard néanmoins, elle est mentionnée “ménagère”, ce qui donne à lire la brièveté de sa carrière professionnelle.

Fidèles aux traditions, ils ne choisissent pas l’originalité pour le prénom de leurs enfants, et ceux-ci s’engagent à leur tour dans l’enseignement ! Léonie épouse Armand PERDOUX, professeur d’histoire, puis directeur du petit lycée Condorcet et censeur du lycée Rollin à Paris. Charles est professeur de lettres, et Joseph – le père de nos grands-mères Marie et Marguerite – est professeur de mathématiques… Seul l’aîné – lui-même prénommé Yves Marie – prend une voie différente en devenant inspecteur des contributions ; il s’inscrit surtout dans les mémoires familiales pour son mandat de maire de Versailles de 1925 à 1935.

Outre de nombreux engagements militaires, c’est néanmoins avec les brevets d’instituteurs d’Yves Marie (1845) et de Léonie (1846) que débute l’ancrage de nombreuses carrières familiales de fonctionnaires. Et si les parents de Léonie sont les premiers à avoir quitté leur commune rurale d’origine pour s’installer à Saint-Brieuc, c’est la génération de Léonie et d’Yves Marie, puis celle de leurs enfants qui inaugurent vraiment les migrations calées sur les carrières professionnelles.

Et puisque nous retrouvons Joseph, voici la réponse à l’épreuve d’identification d’un post précédent :