Rescapés d’Acadie 1/3

Le 28 juillet marque la commémoration du « Grand dérangement », cette déportation qui a concerné les ¾ de la population acadienne entre 1755 et 1763. Une histoire souvent oubliée…

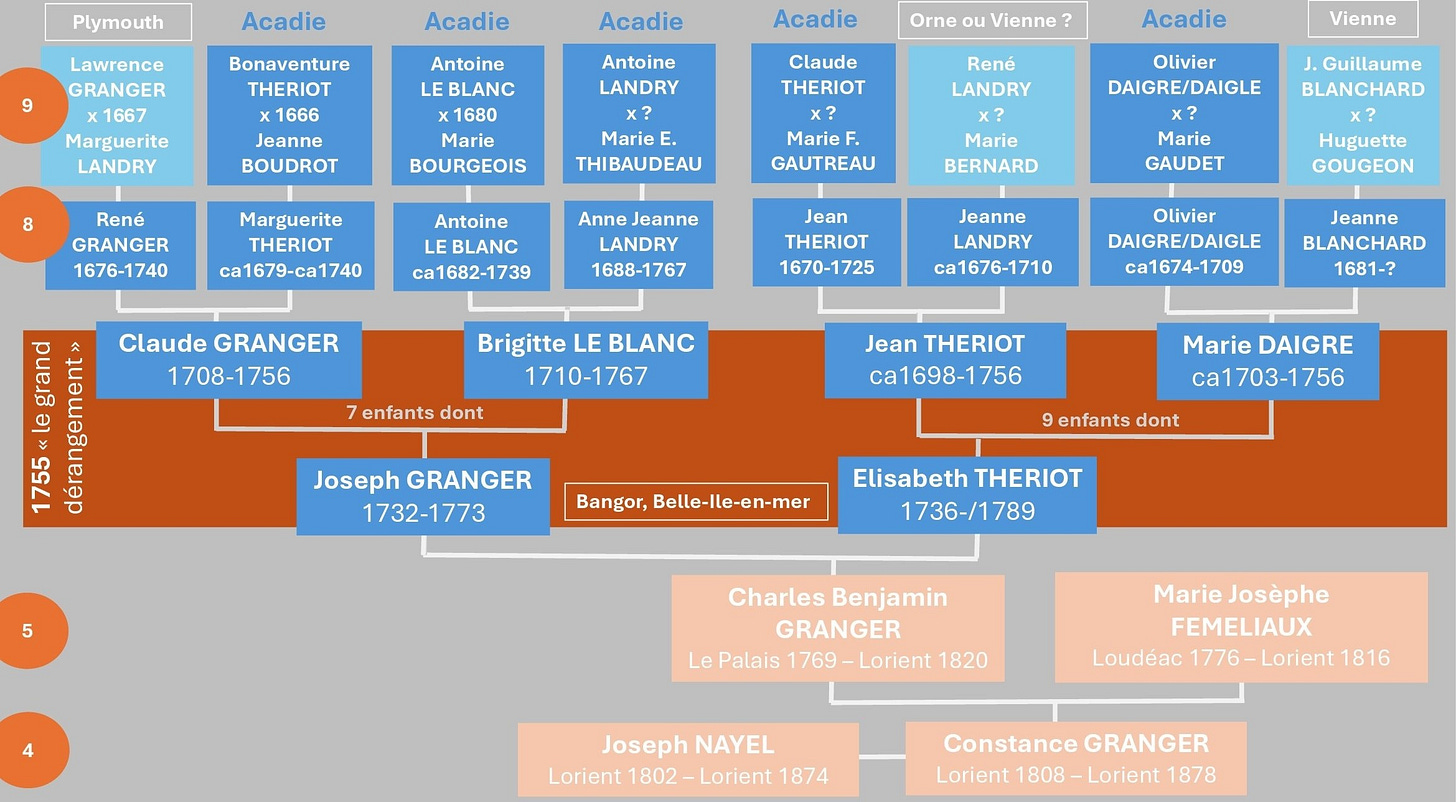

270 ans plus tard, quel rapport avec les NAYEL ?

Nous avons suivi Joseph NAYEL au Pérou, à New York et au Cap Horn, loin de Constance GRANGER, son épouse.

Les grands-parents paternels de Constance, Joseph GRANGER et d’Elisabeth THERIOT, faisaient partie de ces contingents d’habitants de Nouvelle-France, déportés avec leurs familles depuis les terres d’Acadie jusqu’à Belle-Ile-en-mer en passant sans doute par la Virginie, puis la Cornouaille britannique et Morlaix.

Nous nous proposons de suivre cette histoire en la scandant en 3 épisodes que nous publierons en juillet, en lien avec la commémoration de cette dramatique histoire.

Les sources sont difficilement accessibles : ces articles sont donc construits en compilant des ressources bibliographiques et des données généalogiques réunies par des associations et passionnés de l’histoire acadienne.

La richesse du sujet inviterait à explorer plus avant certains points. J’invite ceux qui le souhaitent à s’y plonger !

1er épisode : l’ancrage acadien

Joseph GRANGER et Elisabeth THERIOT - les grands-parents de Constance - sont tous deux nés à Rivière-aux-Canards en Acadie : Joseph le 6 mars 1732 et Elisabeth le 20 mars 1736.

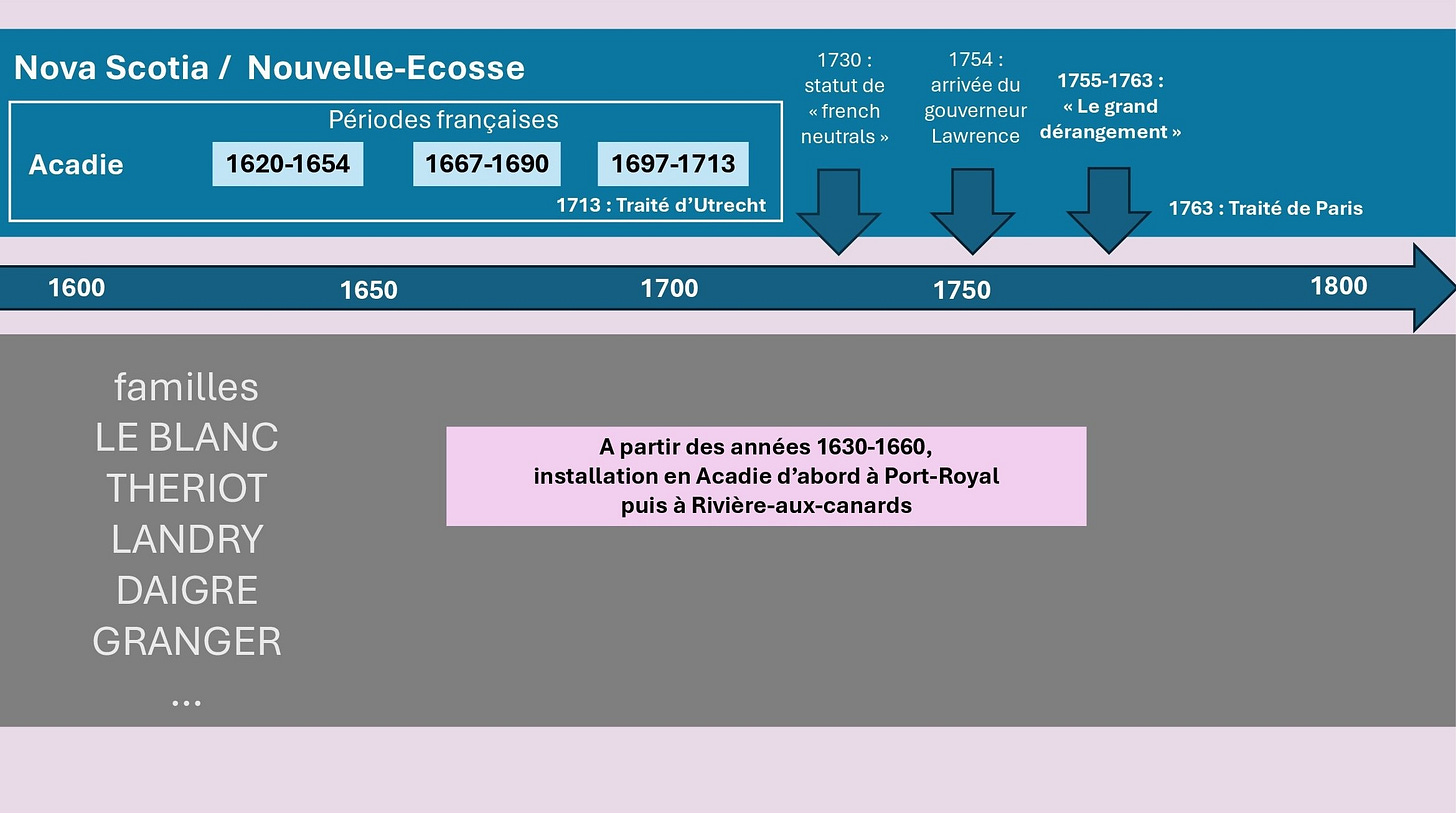

Les familles de Joseph et d’Elisabeth sont arrivées en Acadie depuis au moins 3 générations. 4 générations même pour la plupart (soit 1 de plus que le schéma ci-dessous).

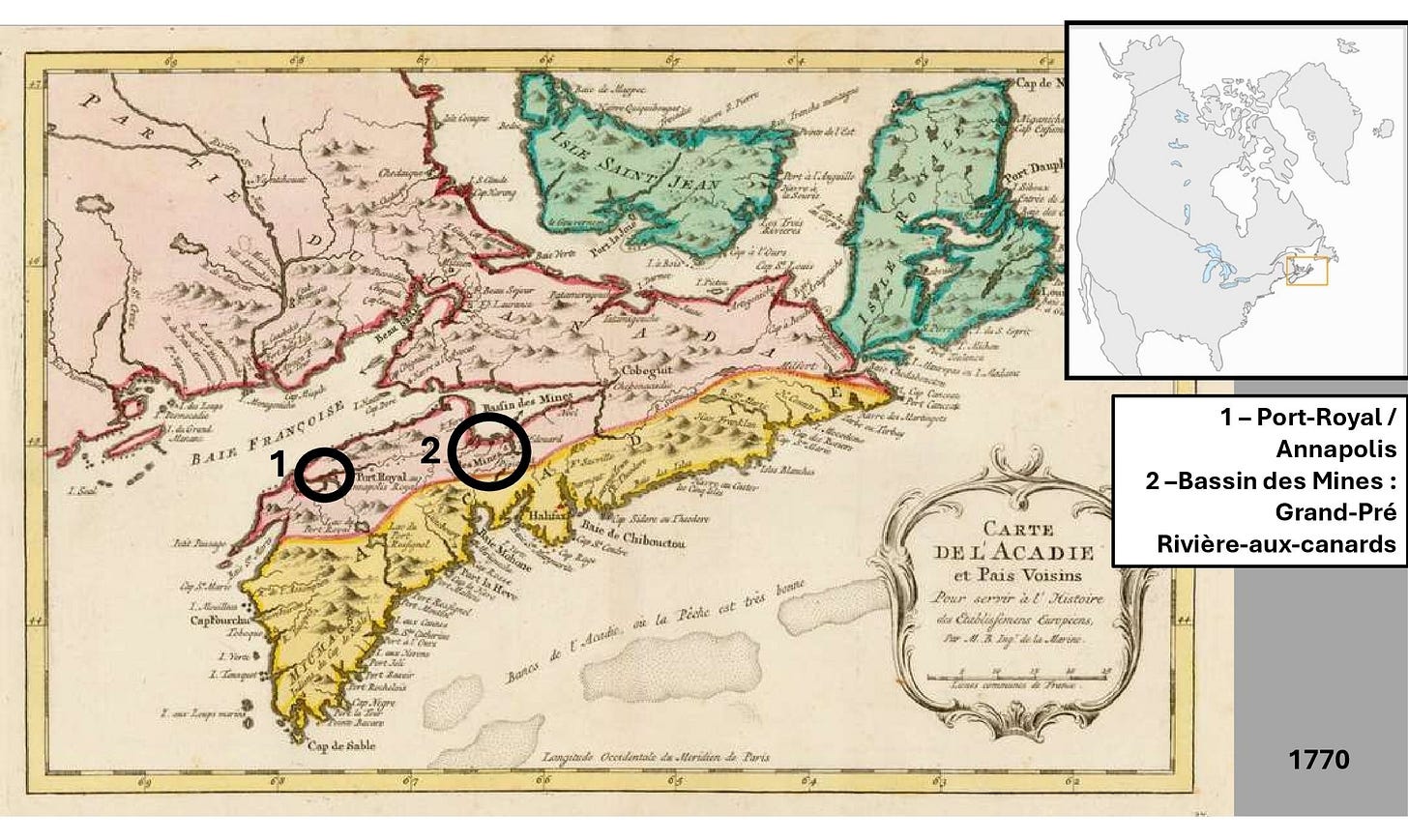

Le traité de Saint-Germain-en-Laye (1620) entérine la possession française de l’Acadie. Dès les années 1597-1598, Henri IV délivre des lettres patentes pour des installations en Acadie mais le peuplement commence réellement dans les années 1630, d’abord militaire (on construit quelques forts : cap Sable, Saint-Jean…) et s’accélère dans les années 1666-1670 : Louis XIV privilégie l’émigration d’agriculteurs pour favoriser l’autonomie de la colonie et de jeunes filles (souvent des orphelines élevées dans des communautés religieuses) pour pourvoir à son peuplement. En 1669, il offre 20 livres à chaque nouvel époux, à condition d’avoir moins de 18 ans pour le garçon et moins de 16 ans pour la fille. Il instaure aussi une politique nataliste en accordant une pension annuelle de 300 livres aux pères de 10 enfants, et de 400 livres à ceux de 12 enfants. A en juger par l’augmentation de la population, ces incitations sont probantes. La population d’Acadie passe en effet de 3 125 habitants en 1666 à 7 605 en 1673 et 14 000 en 1755 !

Il est difficile d’être assuré de l’origine des colons. On sait que la plupart ont été recrutés en Touraine, Anjou, Poitou, Aunis, Saintonge mais souvent sans davantage de filiation avérée. Le nombre réduit de souches (53 en 1671), les effets de la politique nataliste et la récurrence des noms et prénoms compliquent les recherches.

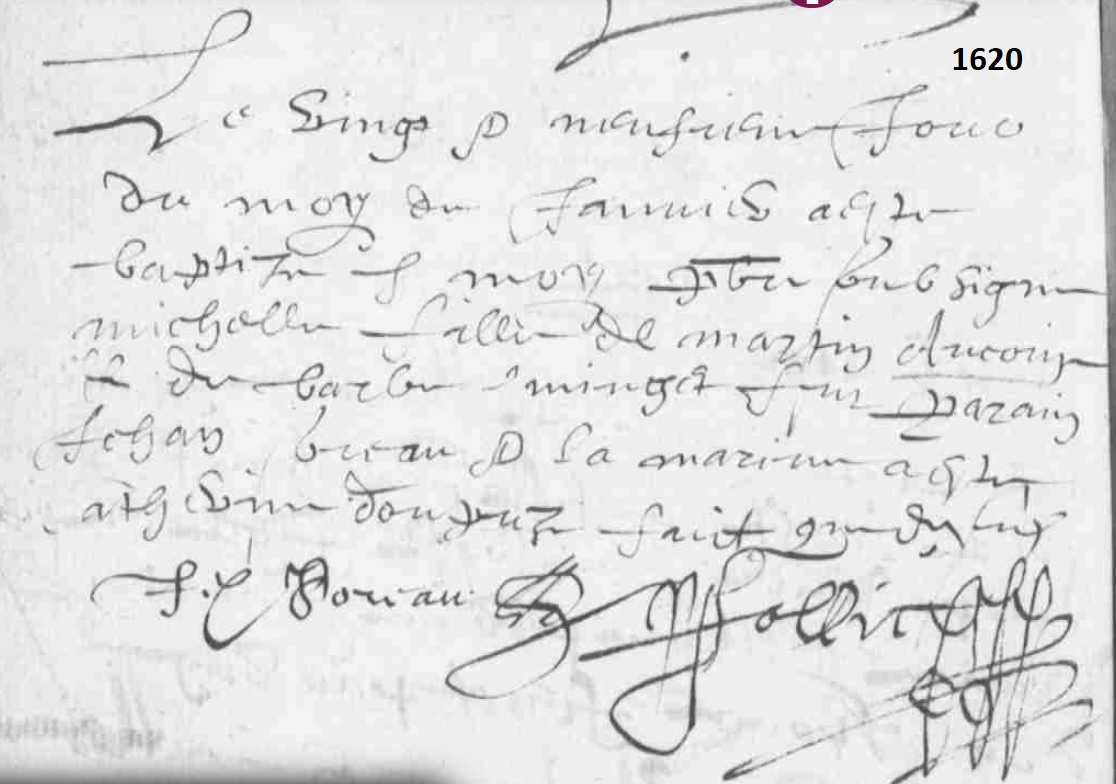

Tout récemment, grâce au partage sur les réseaux sociaux, l’acte de naissance de Michelle AUCOUIN a pu être identifié. Née aux Sables-d’Olonne en 1620 d’une famille originaire de La Rochelle.

Michelle AUCOIN émigre en Acadie et s’y marie à Port-Royal en octobre 1641 avec Michel BOUDROT ou BOUDREAU, l’un des premiers syndics de Port-Royal, mentionné ensuite comme “lieutenant général de justice”. Le couple a au moins 11 enfants entre 1642 et 1666. Émigré en 1632, notre ancêtre est donc l’un des plus anciens Acadiens.

L’incitation royale à donner au territoire de grandes familles a en effet été bien entendue ! 3 générations plus tard, les parents de Constance comptent toujours de grandes fratries (au moins 7 enfants chez les GRANGER et 9 chez les THERIOT). Ces chiffres ne correspondent toutefois qu’aux enfants arrivés à l’âge adulte et comptabilisés dans le cadre de mariages et/ou de la déportation. Au regard de la mortalité infantile de l’époque, on peut imaginer bien davantage de naissances…

Rivière-aux-canards

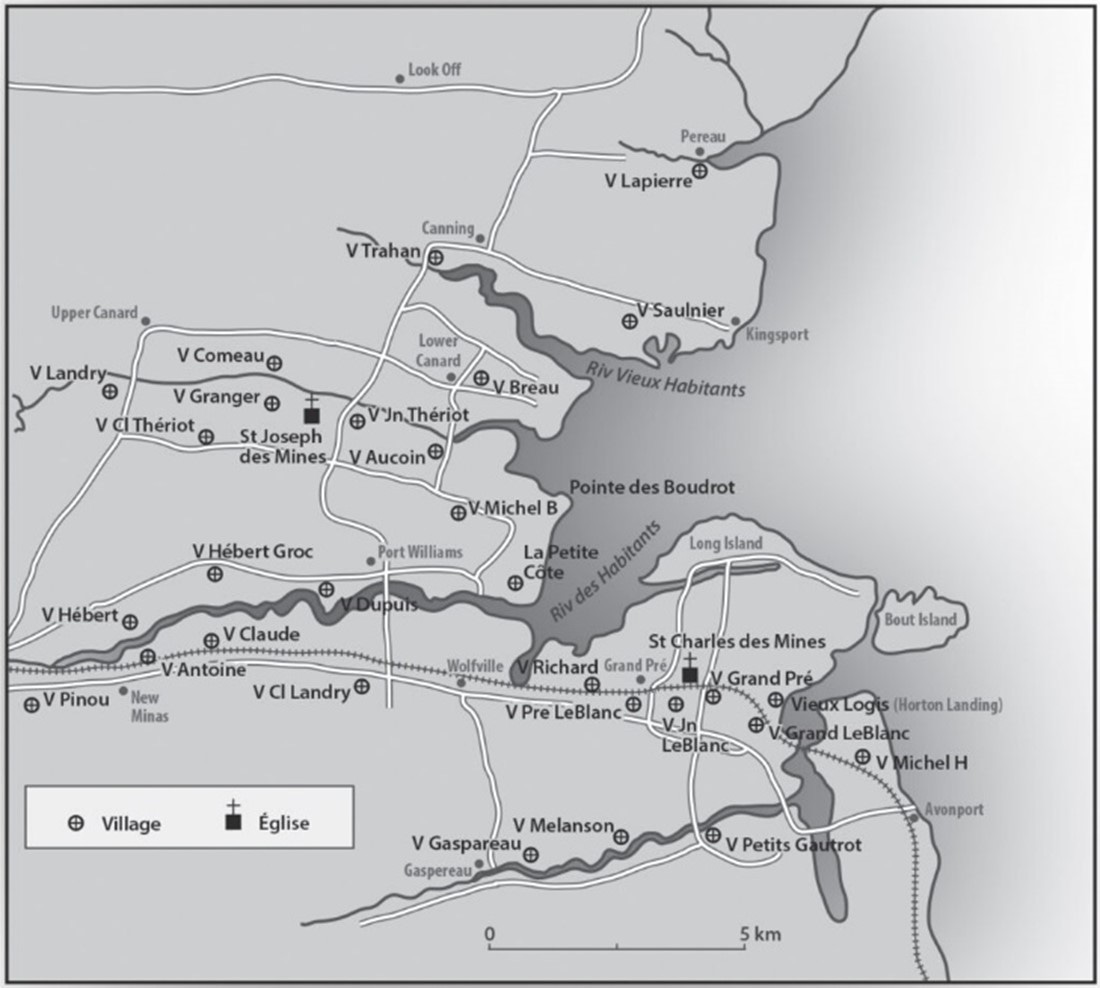

Si les premières générations avaient vécu à Port-Royal, c’est auprès du bassin des Mines que sont établis les ascendants de Constance. Le recensement de 1730 confirme que les GRANGER et les DAIGRE habitent à Rivière-aux-Canards, un chapelet de fermes établies le long d’un petit fleuve débouchant sur le bassin des Mines sur la côte occidentale de l’Acadie.

En 1755, lorsque tout bascule, on estime que Rivière-aux-canards compte environ 900 habitants.

L’ensemble de la petite colonie d’Acadie est prospère, notamment grâce à l’aménagement de marais salés et aux bonnes relations établies avec les amérindiens. En plus de ces familles nombreuses, chaque ferme possède un cheptel conséquent.

Alternances et cohabitations

La vie des colonies est souvent compliquée, a fortiori lorsqu’elles sont revendiquées par tel ou tel… Attachée à la France et entretenant de bonnes relations avec les amérindiens, l’Acadie se sent néanmoins parfois loin de la couronne et oubliée du royaume, ce qui contribue sans doute à alimenter son sentiment d'indépendance d’autant qu’elle vit de nouvelles périodes britanniques entre 1654 et 1667, puis entre 1690 et 1697.

En 1713, la défaite de la France face à la Grande-Bretagne et le traité d’Utrecht la rattachent à nouveau au Royaume Uni d’Angleterre. L’Acadie redevient Nouvelle Écosse / Nova Scotia. En hommage à la reine Anne d’Angleterre, Port-Royal est rebaptisé Annapolis.

Dès lors, les Anglais n’ont de cesse d’angliciser ce territoire catholique et francophone.

Entre 1713 et 1755, s’engage alors un bras de fer dans lequel les Acadiens sont mis en demeure de se retirer ou de prêter allégeance à la couronne britannique. Certains acceptent, mais tout en revendiquant une neutralité en cas de conflit avec la France.

Faute de moyens militaires suffisants pour les contraindre à une allégeance inconditionnelle, en dépit de quelques efforts de reconquête française, la situation perdure jusqu’à l’arrivée d’un nouveau gouverneur, moins conciliant que ses prédécesseurs...

La semaine prochaine : la déportation des Acadiens

Vous aimez les Chroniques de la famille NAYEL ? Dites-le nous et rejoignez nos abonnés ! Pas besoin de faire partie de la famille pour en être !

Grand merci à Jacques NERROU, président de l’association Racines et rameaux d’Acadie pour son aide aux recherches concernant ces chroniques acadiennes.

Pour commenter ou interagir avec cet article (vos retours nous sont précieux), il suffit d’être connecté à son compte Substack. 🖱️

Vous ne savez pas si vous êtes connecté(e) ?

1️⃣ Cliquez sur "Se connecter" en haut à droite de la page.

2️⃣ Entrez votre adresse e-mail.

3️⃣ Utilisez le lien magique que vous recevrez dans votre boîte mail pour vous connecter en un clic. Pas besoin de mot de passe ! ✨

N’hésitez pas à inviter vos amis à s’abonner. C’est gratuit (et ça le restera !).

Merci à vous !

Merci Elisabeth ! Grande hâte de lire la suite 🤩