Au milieu de toutes ces belles histoires d’ancêtres, c’est le rapport à l’océan et aux découvertes exotiques qui m’intéresse.

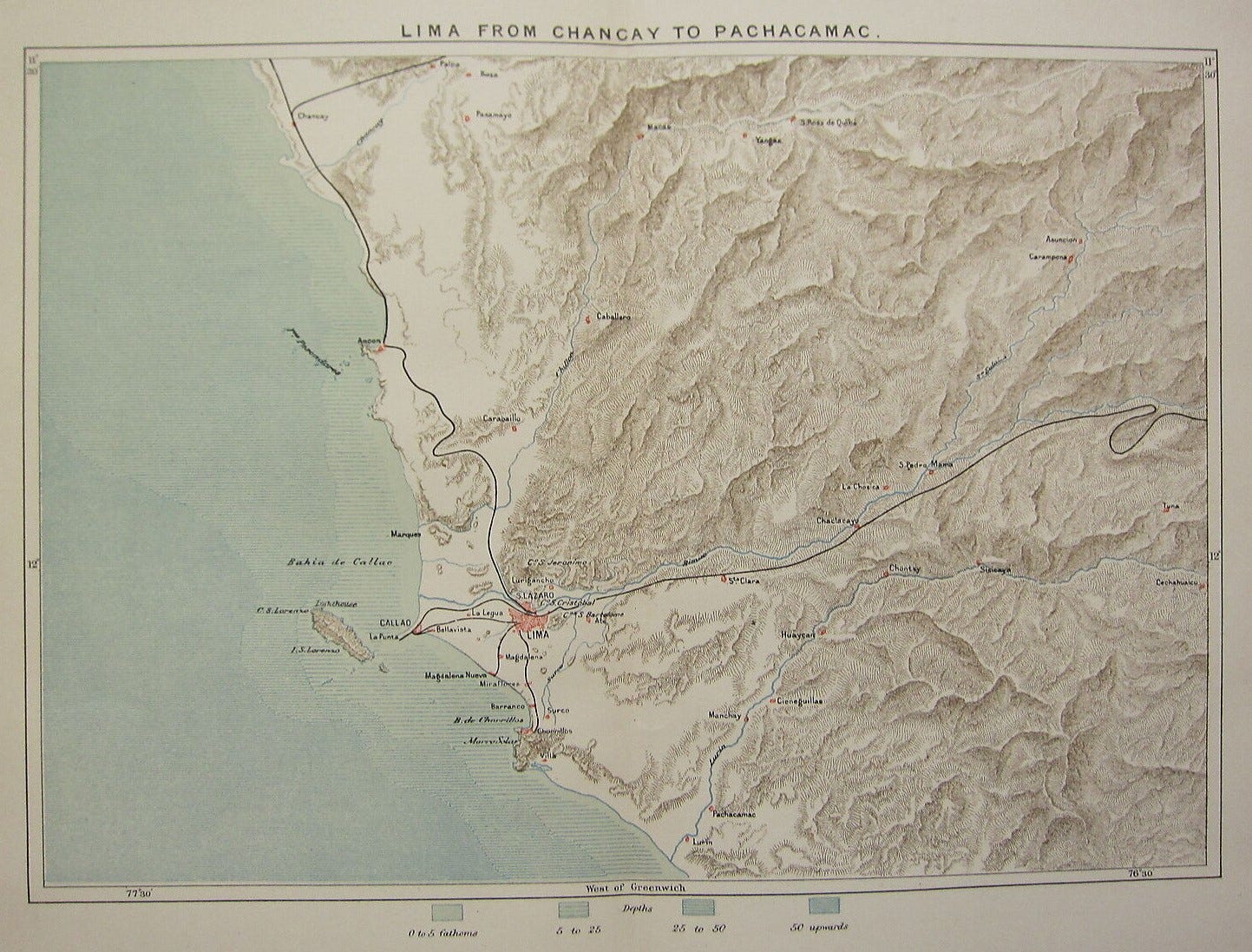

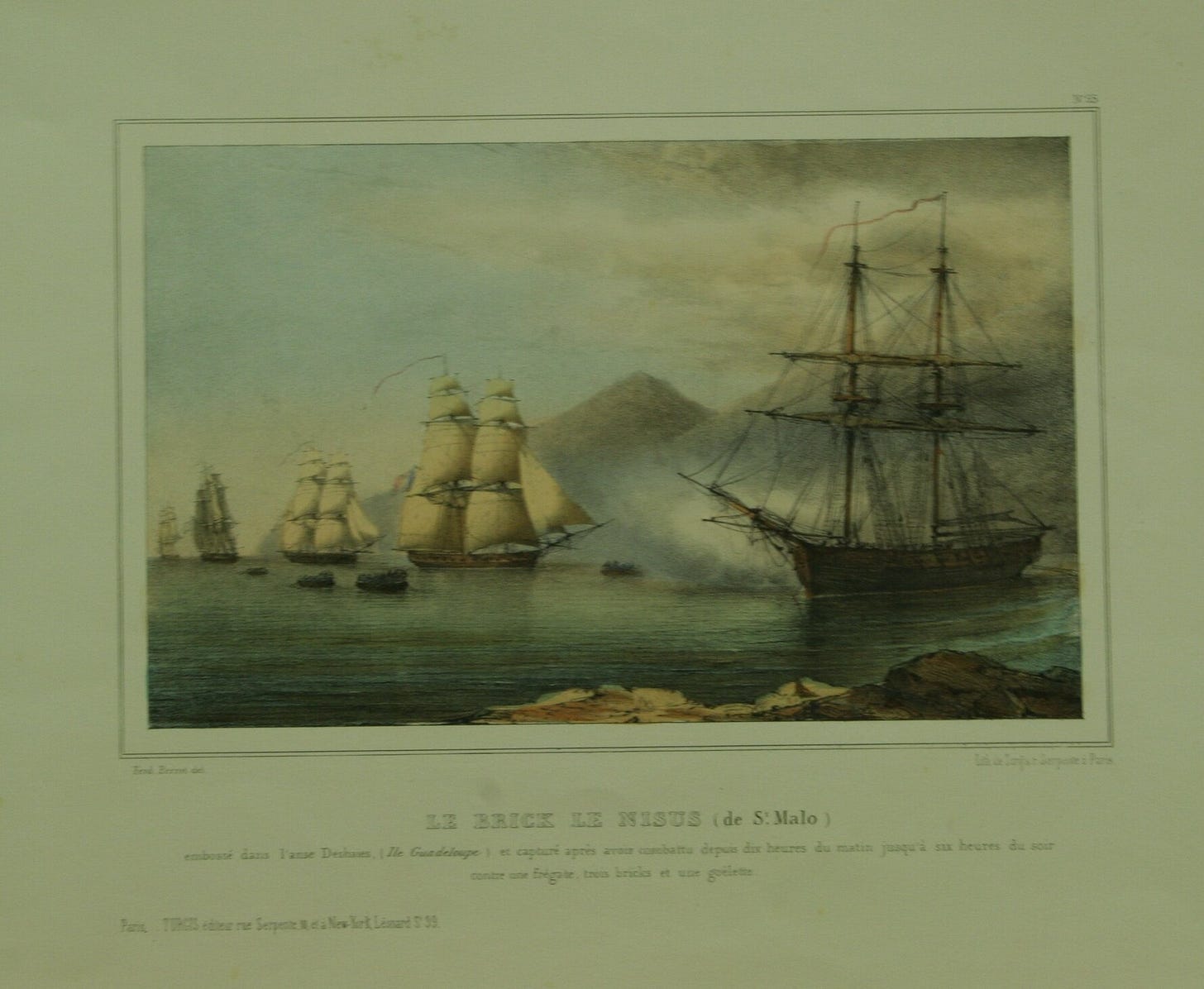

Aujourd’hui partons avec Joseph NAYEL à l’autre bout du monde, à bord du brick Le Nisus. Nous voilà à Callao, au Pérou, il y a 194 ans.

Joseph a 29 ans.

Il est marié avec Constance GRANGER depuis 5 ans, mais le voyage est bien long…

Aujourd’hui 7 août 1830 nous arrivons à Callao. Ce jour me rappelle qu’il y a trois ans, à pareil jour je quittais mon pays qui m’était bien cher sans doute, puisque j’y laissais tout ce que j’avais de plus précieux.

J’étais loin de m’attendre à une aussi longue absence.

(…). Privé de lettres, que je ne reçois plus qu’à de longs intervalles, j’éprouve un vide que rien ne saurait remplir.

Les pays que je parcours, nouveaux pour moi, excitent un moment ma curiosité, mais ils perdent bientôt le peu de charmes qu’ils semblaient posséder d’abord.

Allez Joseph, descends à terre et raconte-nous (j’ose te tutoyer mais tu m’intimides beaucoup en fait. Excuse cette familiarité). Ta soif de nouveauté sera peut-être aiguisée ici ?

La ville de Callao est bâtie sur un plan très irrégulier. Les maisons, construites en bois ou en briques crues, n’ont aucune apparence. La meilleure auberge ne vaut pas nos cabarets de campagne. On y trouve bien des aliments, mais pas de lits.

Une saleté dégoûtante règne dans tous les appartements, qui sont d’ailleurs infestés des insectes les plus répugnants et les plus incommodes.

Il y a environ trois cents maisons dont la plupart n’ont que le rez-de-chaussée.

Excepté sa position qui la rend l’intermédiaire du commerce de Lima, Callao n’a rien qui la recommande ou qui puisse en faire supporter le séjour à un étranger accoutumé aux commodités les moins recherchées que l’on rencontre dans toutes les parties de l’Europe. Aussi n’y va-t-on que pour affaire.

OK Joseph, merci. Callao n’a pas l’air de t’enchanter…

Veux-tu bien faire quelques kilomètres et nous faire découvrir Lima ?

Dans le courant des années 1690, 1734 et 1743, Lima a ressenti quatorze tremblements de terre, mais aucun d’eux ne peut être comparé à celui du 28 octobre 1746 qui détruisit entièrement la ville : les secousses se succédèrent avec une telle rapidité qu’on en compta jusqu’à 224 en vingt-quatre heures.

De toute la ville vingt-cinq maisons échappèrent à l’écroulement. Cependant, malgré la grandeur de ce désastre, la population n’éprouva pas une grande perte comparativement à celle des édifices, car les cavités formées par les ruines en tombant sauvèrent la vie à la plus grande partie des habitants qui n’avaient pu fuir.

On retira 1 300 cadavres des ruines sans compter les estropiés.

Au même moment Callao fut engloutie : la mer, qui s’était retirée d’abord, revint avec tant de violence qu’il ne resta qu’un pan de muraille du fort de Sainte-Croix. Il n’y a eu que 200 habitants de sauvés sur 4 000 que l’on comptait à Callao. (…)

Ce tsunami peut expliquer le désordre urbain de Callao…

“Quand Lima fâché, Lima toujours faire ainsi” (OB)

Et donc… Qu’en est-il pour Lima ?

Lima commerce soutient son opulence par son commerce avec toute la terre. (…) Certes, elle pourrait s’en passer car le sol se lequel elle se trouve ne laisse rien à désirer à ses habitants qui, d’ailleurs, sont bien les plus orgueilleux et les plus insupportables qu’il soit possible de voir.

Vraiment ? Vas-y lâche-toi…

Cette vanité se fait surtout remarquer chez les femmes. Elle les aveugle et les pousse à faire souvent des choses déshonorantes.

Le désir de briller domine les femmes de Lima. Elles ont un goût particulier pour les perles, dont la blancheur contraste agréablement avec le vif incarnat de leur teint et le noir brillant de leurs cheveux. En général, les Péruviennes sont belles ou jolies, mais ces avantages perdent de leur charme par une licence dont il y a peu d’exemples chez les autres peuples civilisés.

Elles attachent un grand prix à avoir de beaux bras et surtout un joli pied : pour y parvenir, on accoutume dès leur plus jeune âge les jeunes filles à porter des souliers très étroits. Aussi le plaisir de faire admirer une belle jambe, et peut-être plus encore celui de lier des intrigues leur fait préférer la danse à tous les autres amusements.

Et encore ?

En journée, elles portent un voile noir appelé Manto. Il est ceint autour de la taille qu’il cache, ainsi que la figure. Celle-ci est dissimulée à l’exception de l’œil et du bout du nez de sorte que souvent les maris ne reconnaissent pas leurs femmes, si ce n’est à la démarche pourvu toutefois qu’elles ne la déguisent pas. Le Manto est porté au-dessus d’une Saya, jupe ou robe plissée, étroite et élastique, qui dessine les formes avec une exactitude indécente !

(dessin Joseph NAYEL, repris par Auguste NAYEL)

Mais le soir, à l’entrée de la nuit, quelle différence ! Ce ne sont plus ces semi-religieuses de la journée mais des dames dans tout l’éclat de la parure. Les mantos ont fait place à de jolis chapeaux et de superbes robes ont pris celle des Sayas. L’élégance de leur toilette contraste avec l’air affable qu’elles affectent et qui leur convient à merveille.

Elles sont on ne peut mieux parées. Aussi vont-elles se faire voir dans les places publiques et aux promenades où elles prennent habituellement des rafraîchissements. Parmi elles il en est qui cherchent quelqu’un d’assez galant pour leur en payer. (…)

D’abord, une des premières invitations qu’on doit leur faire est de prendre la Chica, boisson digestive que l’on vend dans des cabanes où l’on trouve en outre du piment, de l’ail, des oignons qui, pilés ensemble, forment une sauce qui sert à assaisonner le poisson et la viande et qui excite l’appétit et la soif.

Quoique le pain soit abondant, pour manger ces mets piquants, on se sert ordinairement de recado, qui tient lieu de pain et qui est composé de racines d’ignames, de manioc et de bananes, que ces dames en général aiment beaucoup.

L’ambiance…

Ceux qui feront les choses comme ces dames l’entendent devront les conduire à la fonda qui est une hôtellerie où on a, il est vrai, tout ce qui peut satisfaire le goût, mais à un prix excessif.

On sent bien qu’en les accompagnant et les traitant ainsi, on se dédommage des dépenses qu’elles occasionnent. Elles ne sont pas difficiles, à moins que le cavalier n’ait pas rempli, à leurs avis, les engagements auxquels elles croient que la politesse oblige.

Difficile de savoir comment réagir quand on vient d’ailleurs… Quelqu’un vous a briefé ?

(Il ne répond pas)

Ceux qui ne sont pas au fait des usages du pays s’étonnent de ce qu’on leur dise que le souper d’une dame coûte si cher.

Si elles se bornaient à manger et à boire à discrétion il n’y aurait là rien d’extraordinaire, mais elles vont plus loin : partout c’est la dame qui commande le souper.

Elle commence par demander à l’hôte ce qu’il y a de plus recherché et de plus délicat, ce que celui-ci s’empresse de servir. Les plats se succèdent et les bouteilles se vident avec une célérité sans égale.

Lorsque la dame commence à sentir son estomac plein, elle sort quelquefois dans un état complet d’ivresse et ne tarde pas à rentrer aussi calme et avec d’aussi bonnes dispositions que lorsqu’elle s’est mise à table : il faut donc servir un nouveau souper auquel elle fait le même honneur qu’au premier, et se disposer à de nouveaux frais jusqu’à ce que l’ennui du cavalier ou l’heure avancée la forcent à cesser ce manège.

Mais non !

(Mais si !) La méthode, qu’elles emploient pour débarrasser leur estomac surchargé est aussi sale que dégoûtante : elles se mettent un doigt, une plume ou tout autre chose dans la bouche pour exciter les vomissements.

Et l’hôte, qui est au courant de cela, tient de l’eau toute prête qu’il administre avec soin, à proportion de ce qu’il y a à rendre. L’habitude quelles ont depuis longtemps d’employer ce remède fait que leur estomac se vide avec la plus grande facilité, sans qu’elles éprouvent la moindre souffrance.

Ouh là là, voilà une pratique peu élégante qui doit te surprendre…

(Évidemment ! Mais ce n’est pas tout :) l’usage de la plupart de ces dames est de porter dans leurs jarretières un petit poignard ou un rasoir qu’elles emploient lorsqu’elles s’imaginent qu’un homme leur manque de respect, ou pour le forcer à payer ce qu’elles veulent.

Ceci paraît bien extraordinaire mais cependant, loin d’exagérer le détail, il est des circonstances que la bienséance ne permet pas de citer (…).

Enfin, le beau sexe est en général passionné pour le jeu, les boissons fortes, le tabac à fumer et d’autres vices qu’il est inutile de mentionner, mais que l’on sent assez devoir accompagner ceux-là.

OK Joseph. Du coup, tu remontes sur ton bateau et tu nous raconteras d’autres histoires d’escales ?

Sur Le Nisus, Joseph était 2e maître de timonerie et assure également la fonction d’interprète anglais. La campagne dure de juillet 1827 à novembre 1832, soit 44 mois et 6 jours en temps de paix, 19 moins et 12 jours en temps de guerre et 14 jours de port en guerre.

Elle a débuté en Méditerranée (Alger, Égypte, Syrie, Morée) et se prolonge autour de l’Amérique du sud. Le Nisus a participé au sauvetage du navire anglais Agnes et du brick américain Serene sur la côte du Chili.

Au moment du voyage à Callao, le Pérou est en conflit avec ses voisins.

Un protocole, signé le 11 août 1830 (exactement contemporain de l’escale du Nisus), fixe une partie de sa frontière avec l’Équateur.

Les petites histoires de Joseph sont toujours en lien avec la “grande” Histoire…