A Lorient, la question de l’adduction d’eau est récurrente depuis la création de la ville. En 1873, en décidant de l’installation d’une nouvelle fontaine en plein centre ville, le conseil municipal présidé par Edouard BEAUVAIS souhaite offrir un nouveau point d’eau, mais aussi marquer le paysage urbain d’une réalisation emblématique.

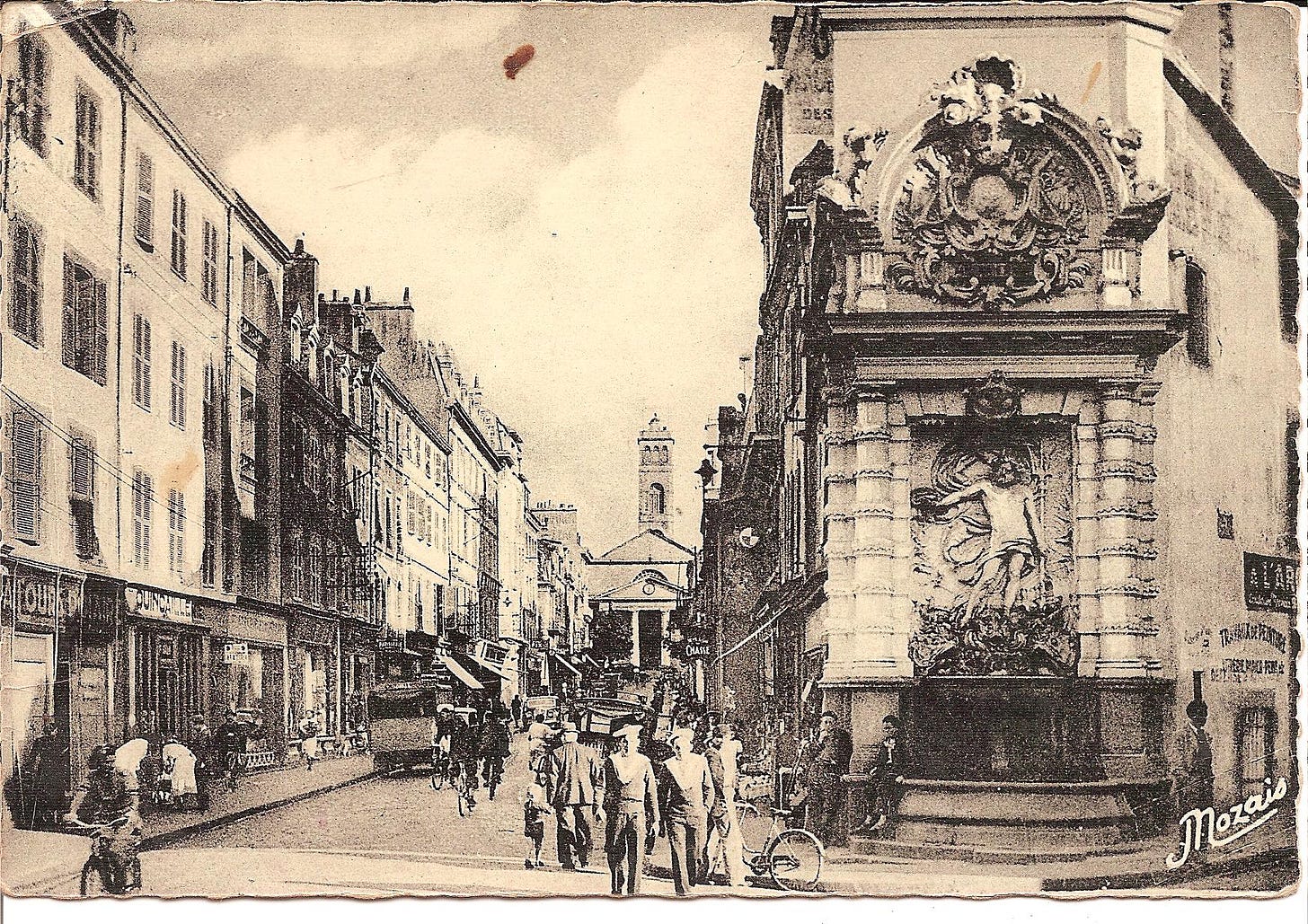

Il a été décidé que la fontaine s’implanterait à l'angle des rues du Morbihan et Paul Bert, venant ainsi ponctuer une perspective majeure de la ville, ouverte vers l’église Saint-Louis.

La réalisation a été confiée à l’architecte municipal Stephen GALLOT, et la sculpture à Auguste NAYEL qui a installé son atelier il y a moins de 5 ans.

Une comptabilité détaillée

Dans son livre de comptabilité, Auguste NAYEL détaille tous les postes du chantier.

Pour lui, un total de 1 523 heures, 802 heures pour son beau-frère Théodore GAUTHIER (le jeune frère de son épouse Antoinette), ouvrier sculpteur avec lequel il travaille depuis l’ouverture de son atelier en 1869, auxquelles il faut ajouter 1 233 heures pour deux autres ouvriers sculpteurs, 87,5 jours d’apprenti, et encore des frais de commissionnaires, scieurs de long, manœuvres, tailleurs de pierre, modèle, forgeron - et le coût des matières premières (terre, bois, plâtre…).

Les ouvriers sont rémunérés à l’heure : 0,70 franc pour les ouvriers sculpteurs et 0,50 pour les tailleurs de pierre. Apprentis et manœuvres sont payés à la journée : 1 franc pour les apprentis sculpteurs et 2,50 francs pour les manœuvres.

Auguste NAYEL pour sa part se rétribue 1 franc de l’heure.

Suivi de chantier

La comptabilité détaille les différentes séquences de réalisation du projet et permet de comprendre l’organisation d’un chantier de cette ampleur.

1/ En premier lieu, Auguste Nayel réalise le modelage du grand panneau de la fontaine.

Il facture 3 barriques de terre à modeler, et un travail de charpenterie et de menuiserie chiffré à 165 francs. Ce travail de modelage est principalement réalisé par Auguste lui-même (630 heures) assisté de Théodore (88 heures).

2/ L’étape suivante concerne les esquisses et modèles à l’échelle 1/10e.

Elle mobilise 8 journées d’apprenti, un modèle pour une séance de pose rémunérée 2 francs, du zinc pour des calibres, de la cire à modeler, encore de la menuiserie, et 75 francs de plâtrerie. Auguste y travaille seul à cette étape.

3/ On retrouve en revanche ensuite Théodore pour la sculpture et le moulage du modèle du fronton. Il y consacre 122 heures et Auguste 352. La réalisation nécessite aussi 16,5 journées d’apprenti, 31 journées de manœuvres et 166,75 francs de plâtrerie pour le moulage.

4/ Viennent ensuite le modèle de la clé de voûte (10h pour Auguste, 4 pour Théodore, 1 journée d’apprenti, 2 de manœuvre et de la menuiserie) et du piédestal de la vasque (11 h pour Auguste, 16 pour Théodore et 3 journées d’apprentis et 34,25 de plâtrerie).

5/ La dernière étape est celle de l’exécution du fronton pour laquelle Auguste fait appel à des tailleurs de pierre (64 heures).

Ce travail mobilise aussi Théodore (572 heures) et deux autres ouvriers sculpteurs de l’atelier : SCHEMETZLER (196 heures), et surtout PIRON 1 037 heures. Auguste lui-même consacre 264 heures à cette dernière étape. Ce lot compte enfin avec les commissionnaires pour le transport et le moulage, la facture du forgeron (sans doute l’affutage des outils, pour 15 francs).

Conflit de barricade

Au grand dam des voisins, La date MDCCCLXXV (1875) sculptée sur le fronton ne correspond pas tout à fait à la réalité du chantier.

Les époux ROGER, propriétaires du commerce voisin, s’agacent des travaux et s’adressent au Maire pour demander compensation des préjudices qu’ils leur incombent. Leur lettre est lue au Conseil municipal du 3 avril 1876 :

« Monsieur le Maire, Confiant dans votre justice, j’ai l’honneur de vous adresser la requête suivante. Depuis plus d’une année que l’on a commencé les travaux de la fontaine monumentale, mon magasin a été continuellement masqué ou à peu près par les barricades qui existent pour la construction de ces travaux.

Cela me fait un tort considérable dans mon commerce, principalement dans la saison d’été, époque où je vends beaucoup aux gens de la campagne dont le passage constitue le plus fort de mon casuel, et je vois que cela doit durer encore au moins cette saison.

Je viens donc Monsieur le Maire vous prier de bien vouloir me faire obtenir une indemnité que je crois juste de pouvoir fixer à la somme de 150 francs par saison, soit pour deux saisons, 300 francs, somme bien inférieure aux pertes par moi subies. J’ai l’honneur d’être, Monsieur le Maire, votre serviteur. V. Roger. »

Sans donner suite à cette demande, le conseil municipal se contente d’inviter l’administration à faire activer les travaux. En février 1874, il avait attribué aux mêmes époux ROGER une indemnité de 2 100 francs pour la démolition d’une baraque en planches et l’achat de la mitoyenneté de leur pignon.

Mais l’installation d’une fontaine suppose aussi des travaux de voierie importants. Si l’on en croit M. ROGER, la barricade est en place depuis le printemps 1875. Auguste NAYEL pour sa part ne facture la 1ère étape de son travail (le modelage du grand panneau qui n’est qu’un travail d’atelier) qu’en novembre 1875 .

Les étapes suivantes sont en revanche toutes facturées en mars 1876. Auguste précise même qu’il a reçu 2 817,25 le 22 mars 1876.

Les 1 037 heures allouées au dénommé PIRON permettent d’estimer que cet ouvrier sculpteur aurait travaillé une vingtaine de semaines sur la statue (en comptant 9 heures de travail journalier et 5,5 jours hebdomadaire), soit environ 5 mois. Il n’intervient néanmoins que sur la dernière phase.

On peut aussi noter que si la réalisation de ce gros chantier est une reconnaissance importante pour le jeune Auguste NAYEL qui n’a installé son atelier que quelques années pls tôt, c’est aussi une période compliquée pour lui. Il doit en effet faire face à la mort en bas-âge de ses deux premiers enfants (un garçon mort à la naissance en 1873 et un autre mort à 15 jours en 1875) et de son père en 1874.

La fontaine est finalement inaugurée le 18 septembre 1876.

Loin des articles inauguratifs accueillants que l’on a l’habitude de lire aujourd’hui, le chroniqueur du Journal du Morbihan du 20 septembre use d’une plume acérée pour fustiger le choix des édiles, tant sur l’emplacement que sur la commande d’une œuvre inspirée d’une mythologie lointaine et éculée. Le sculpteur échappe globalement aux diatribes même si l’on regrette un malheureux raccourci dans une jambe du Neptune.

Rapporté à la comptabilité d’Auguste Nayel dont nous disposons, le coût de 40 000 francs évoqué dans l’article révèle que la facture de sculpture (3 834,85 francs en tout) ne correspond donc qu’à 10 % du montant total des travaux. On peut deviner d’autres postes importants du chantier : les travaux d’adduction et de voirie, la fourniture de la pierre (non prise en charge par NAYEL), les honoraires d’architecte…

N’en déplaise au journaliste, durant les 7 décennies qui suivent, la fontaine s’impose rapidement comme l’un des sujets les plus récurrents des cartes postales lorientaises, témoignant ainsi de son acceptation par les habitants.

Neptune décapité

En janvier et février 1943, durant 5 semaines, 500 bombes explosives et 60 000 bombes incendiaires sont déversées sur la ville par les Alliés. La base de sous-marins est quasiment intacte mais la ville est anéantie.

3 500 des 5 000 immeubles lorientais (soit 70%) sont détruits. Les attaques continuent jusqu’en mai.

La fontaine a souffert : son encadrement est dégradé, notamment en partie haute mais elle reste debout alors que la maison de gauche est totalement éventrée.

Au lendemain de la guerre, la fontaine est vendue à une entreprise de démolition.

La vasque et le bassin, réalisés dans du granite bleu de Pont-Scorff réputé pour sa dureté auraient été récupérés par un particulier, et se trouveraient encore aujourd’hui dans un jardin de l’agglomération lorientaise.

Merci pour cette belle histoire de la Fontaine de Lorient enrichie d'une foule de détails, et j'espère à bientôt.