A Chenillé-Changé, joli petit village niché aux confins du Maine-et-Loire et de la Mayenne, on raconte volontiers que la monumentale Vierge qui domine la rivière – et qui figure sur les armoiries de la commune depuis 1888 – a été érigée au lendemain de la guerre de 1870-1871, et que son sculpteur est Auguste NAYEL.

La recherche des circonstances dans lesquelles notre sculpteur lorientais avait réalisé cette commande angevine révèle néanmoins un étrange anachronisme : le monument commandité par le vicomte Camille de Rougé (1828-1896) a été érigé et béni le 17 octobre 1867... Soit 3 ans AVANT la guerre pour laquelle le même vicomte – et maire de la commune – en aurait fait le vœu en remerciement de l’arrêt de l’avancée prussienne !

D’un arrière-grand-père à l’autre

François COMTE, conservateur au musée d’Angers m’avait sollicitée il y a quelques années au sujet d’un dessin conservé aux Archives municipales d’Angers de notre arrière-grand-père paternel, Félix Urbain LOIR-MONGAZON. Compte tenu de l’ancrage familial de la famille en Anjou, rien d’anormal…

J’ai interrogé à mon tour François COMTE pour éclairer ma lecture des lettres qu’Auguste NAYEL envoyait à ses parents lors de son séjour angevin. De fil en aiguille, l’échange a apporté un nouvel éclairage sur le monument de Chenillé-Changé, et François COMTE a profité de sa restauration récente pour dépoussiérer son histoire !

Cet article est très largement inspiré de celui qu’il a consacré à cette monumentale statue dans le dernier Bulletin de l’Association départementale pour la Sauvegarde des Chapelles et des Calvaires de l’Anjou (n°57, juin 2024).

Que fait donc Auguste dans cette histoire angevine ?

De 1863 à 1868, Auguste NAYEL poursuit à Angers l’apprentissage de sculpteur qu’il avait commencé à l’arsenal de Lorient. Sans doute parce que son frère Louis était déjà venu étudier ici et que la famille entretenait plusieurs connaissances morbihannaises sur place. Il suit les cours de l’école des Beaux-Arts où il est distingué par 2 prix et travaille successivement dans plusieurs ateliers. De novembre 1864 à 1868, il rejoint celui de Léon CHAPEAU (1822-1895), spécialisé dans la sculpture et la décoration religieuses, installé rue du chemin de terre (aujourd’hui rue Delaâge).

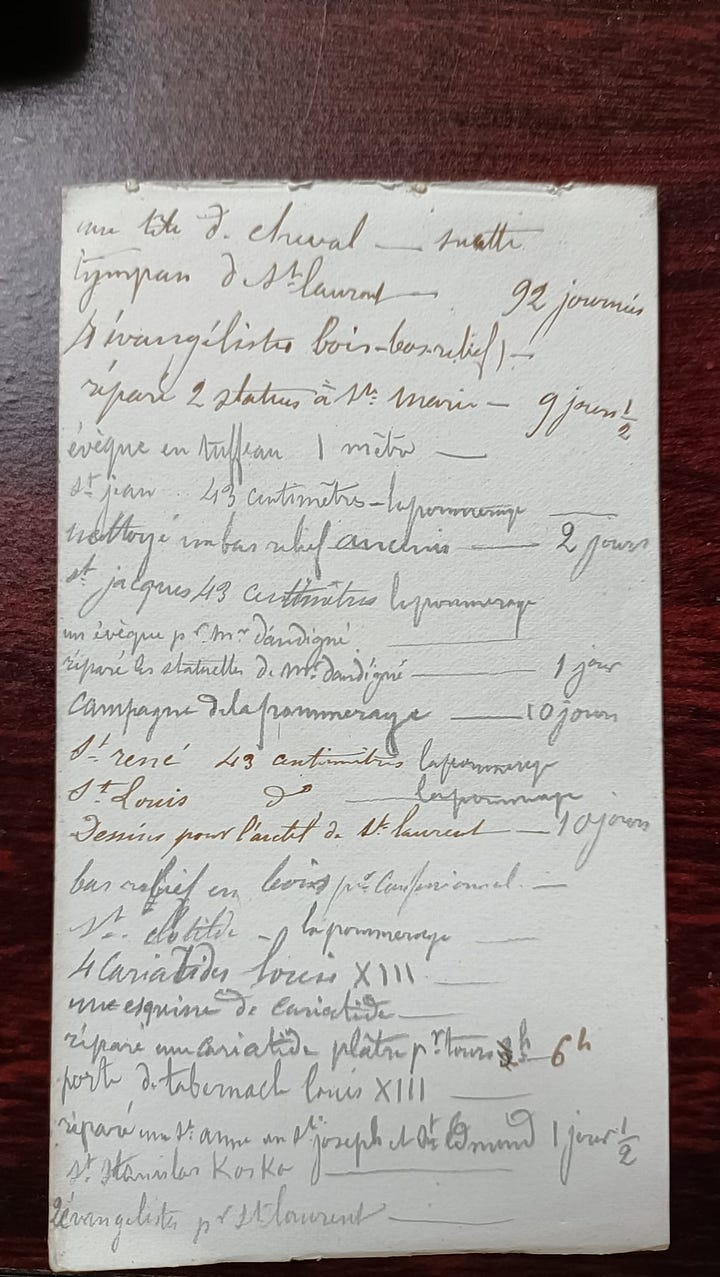

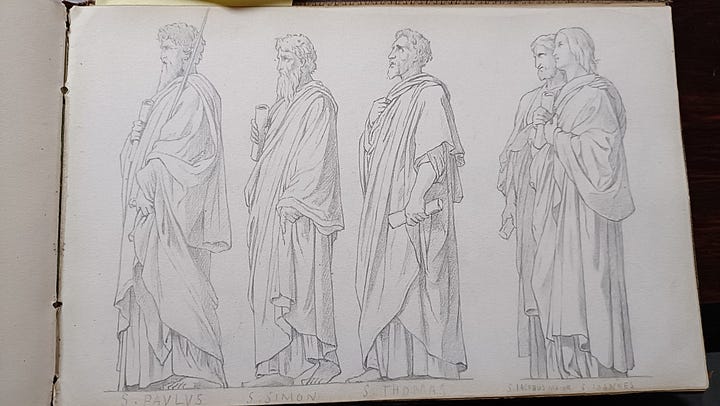

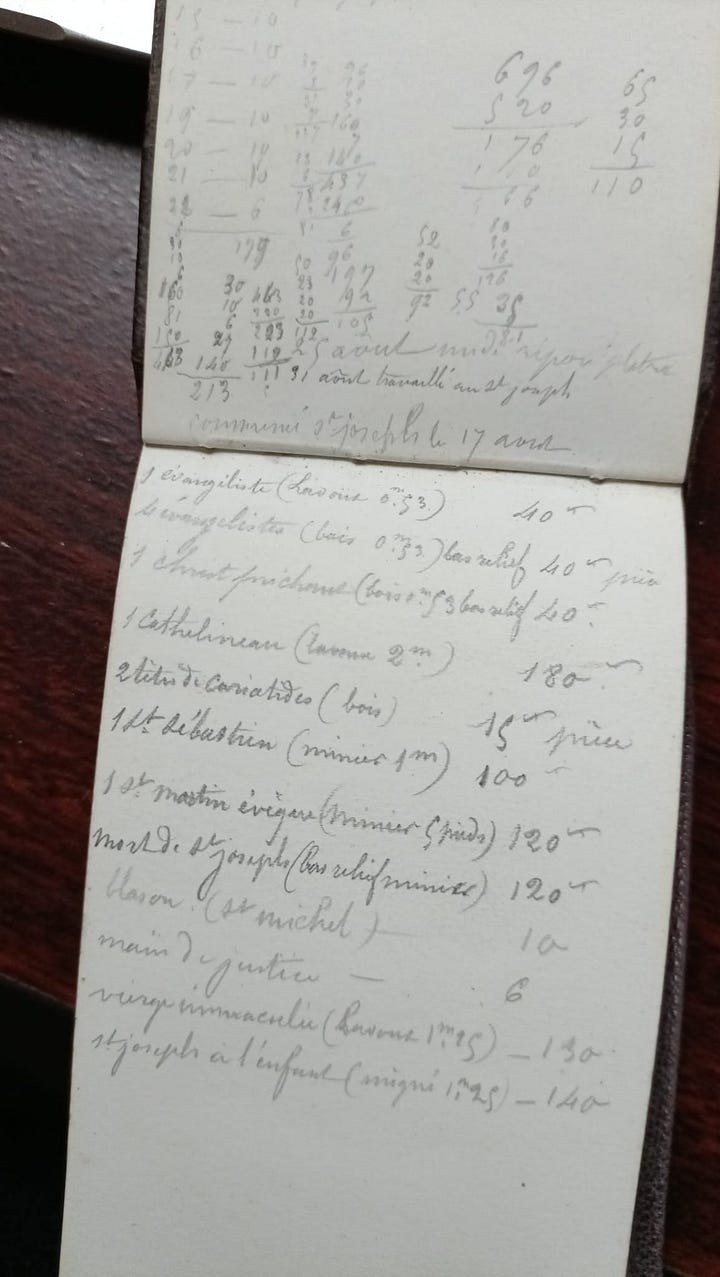

Avec cet atelier, il participe à plusieurs chantiers importants : celui de la chapelle des Filles de la Sagesse à Saint-Laurent-sur-Sèvre (Vendée). Un de ses carnets indique qu’il a consacré 92 jours au tympan du portail central de la chapelle, avant de réaliser le dessin d’un des deux autels latéraux, une Vierge, un saint Jean et deux Évangélistes.

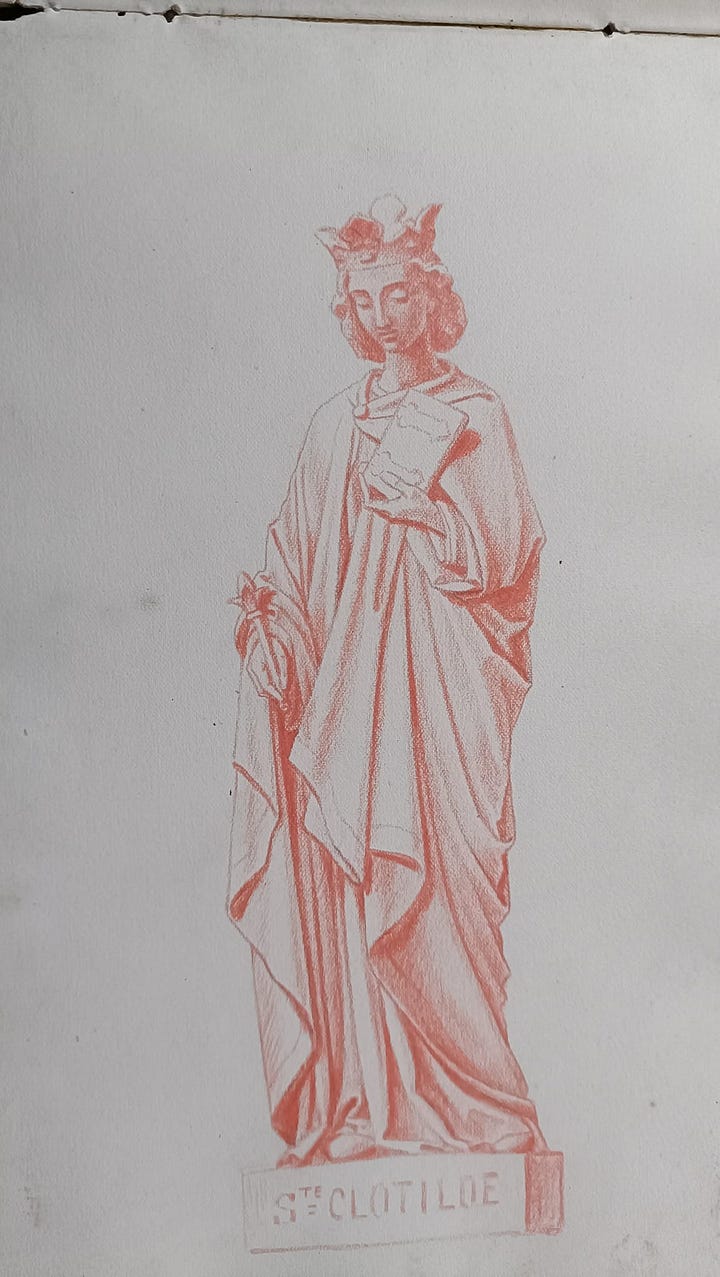

Avec l’atelier CHAPEAU, il travaille aussi pour la chapelle des Soeurs de la Providence à la Pommeraye (Maine-et-Loire). Consacrée en 1863, elle est enrichie vers 1867 de plusieurs statues sans doute destinées aux chapelles rayonnantes : sainte Clotilde, saint Jacques, saint Jean, saint Louis et saint René.

Encore une révélation dans les carnets d’Auguste

Auguste note 6 jours de travail pour les « cartons » de la Vierge de Chenillé, 6 jours et demi pour un modèle réduit et enfin 23 jours pour un modèle d’exécution agrandi 2,5 fois (en plâtre ?). La réalisation en pierre a du être effectuée par un autre ouvrier de l’atelier puisqu’elle n’est pas mentionnée dans le carnet.

Le choix a été fait de représenter la Vierge dans l’attitude popularisée depuis 1832 par des médailles miraculeuses, les bras ouverts et écrasant sous ses pieds un serpent.

Au jeu des 7 erreurs avec la réalité, outre l’exagération d’échelle (“en vrai”, la Vierge mesure 4 m de haut), on note une différence fragrante avec le monument d’aujourd’hui.

En 1867, la Vierge est seule ! Sans Enfant Jésus devant elle !

François COMTE a identifié un évènement qui donne sens à cette différence. Le mardi 19 mai 1874, le nouvel évêque d’Angers, Mgr FREPPEL, vient à Chenillé-Changé – toujours à l’invitation de M. de ROUGE – bénir de nouvelles statues aux côtés de la Vierge.

Le registre de fabrique de la paroisse garde la trace de l’évènement. L’évêque y écrit :

« Nous n’oublierons pas cette procession aux flambeaux d’un aspect vraiment féérique, ces lignes de feux serpentant aux flans de la colline, ces flammes de Bengale qui faisaient par instant resplendir la grotte et la statue de Notre-Dame, pendant que les échos répétaient au loin les pieux cantiques en l’honneur du Sacré-Cœur et de la très sainte Vierge. »

Sept ans après la bénédiction de la Vierge, le monument est en effet complété d’une grotte avec un Christ au tombeau, de deux anges et un Enfant Jésus bénissant et montrant son cœur, inscription matérielle du voeu du comte de Rougé : la dévotion au Sacré-Cœur connait en effet un nouvel essor après le conflit franco-prussien. On en multiplie les représentations et les dédicaces d’églises, basiliques et chapelles.

Il est probable que l’atelier CHAPEAU ait à nouveau été sollicité pour réaliser ces éléments, mais Auguste NAYEL avait quitté Angers depuis plusieurs années.

Avec le temps, même si le nom d’Auguste NAYEL restait attaché à la Vierge, la mémoire du vicomte de ROUGE et la puissance symbolique du vœu de 1871 ont fait oublier ces 2 phases distinctes de réalisation.

Ce qui sort aussi de chez CHAPEAU

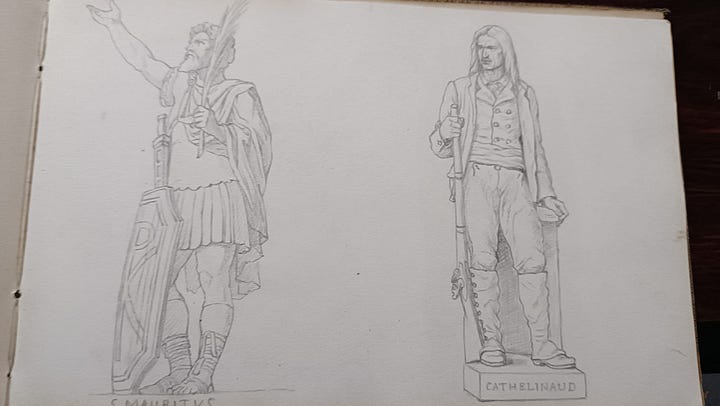

En exploitant les carnets d’Auguste NAYEL, l’article de François COMTE détaille les autres pièces réalisées par notre jeune sculpteur durant son passage à l’atelier CHAPEAU qu’il a pu identifier : outre des commandes pour l’aristocratie angevine, on retient la grande statue de Cathelineau (2 m de haut) de la chapelle du Champ des Martyrs à Yzernay (Maine-et-Loire).

La diffusion du Bulletin de l’Association pour la Sauvegarde des Chapelles et Calvaires de l’Anjou est limitée… N’hésitez pas à le commander pour soutenir leur action patrimoniale, et lire in extenso l’article très documenté de François COMTE.

François COMTE conclut son article en soulignant qu’il « est exceptionnel qu’on puisse attribuer une œuvre à un sculpteur précis, employé par l’un des importants ateliers de sculpture de la ville. Sans les archives familiales, on en saurait assez peu sur ce monument et son auteur ».