Michel NAYEL est né le 17 septembre 1767. Il est le 4e enfant de Guigner NAYEL (1734-1788) né à Pluvigner (Morbihan), et venu s’établir avec deux autres de ses frères à Lorient dans les années 1750.

Les frères NAYEL profitent en effet des opportunités offertes par le développement de la ville créée un siècle plus tôt. Comme leur père et l’essentiel de leur famille à Pluvigner, ils sont bouchers. Les liens qu’ils conservent avec l’arrière-pays facilitent leurs approvisionnements en viande et leur permettent de remporter de nombreux marchés passés pour les navires en partance (archives de la Marine).

A Lorient, on a tôt fait de franchir le pas de l’aventure en mer.

De terrien, les NAYEL passent à leur tour le cap de l’embarquement.

Il semble que le premier à occuper un poste de commis aux vivres sur un bateau soit Christophe NAYEL (1742-1811).

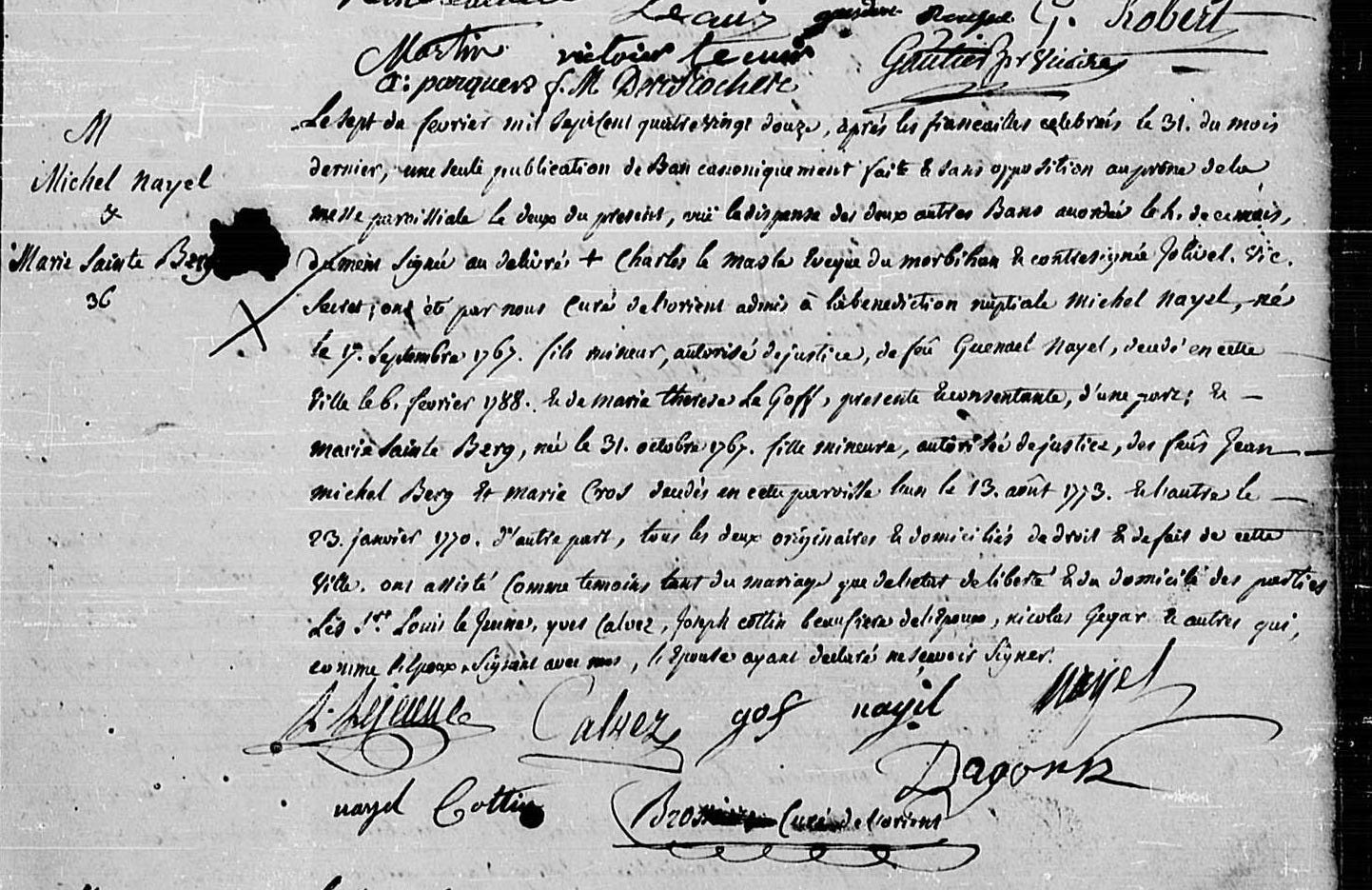

Comme plusieurs de ses frères, son neveu Michel choisit à son tour de s’enrôler, sans que l’on ne sache précisément quand. Sur l’acte de son mariage en février 1792 à Lorient, sa profession n’est pas indiquée. On lit toutefois que le jeune couple bénéficie d’une dispense de deux bans par l’évêque de Vannes. Peut-être en raison de l’imminence d’un embarquement ?

La fonction de Michel NAYEL est en revanche explicite le 21 brumaire an II (11 novembre 1793) dans les jugements du Tribunal de Rochefort (Charente-Inférieure) : le capitaine Emmanuel JACQUELIN de la frégate L’Expériment et son commis aux vivres Michel NAYEL sont en effet condamnés à trois ans de fers pour vol et complicité de vol.

Depuis 1791, la « peine de fers » remplace la « peine de galère ». En septembre, le député Le Pelletier de Saint-Fargeau avait présenté à l’Assemblée nationale, au nom des comités de Constitution et législation criminelle, ce qui sera le 1er code pénal français qui hiérarchise les différents dispositifs punitifs :

« Les peines qui seront prononcées contre les accusés trouvés coupables par le jury, sont la peine de mort, les fers, la réclusion dans la maison de force, la gêne, la détention, la déportation, la dégradation civique, le carcan. » (article 1er Code pénal 1791)

Vrai ou faux délit ?

L’exploration des archives du tribunal révolutionnaire pourrait peut-être éclairer les faits. Il semble toutefois que les dossiers de procédures détaillées ne commencent qu’à l'an IV. Les historiens qui ont travaillé sur le sujet notent que pour cette période, les procès s’établissent parfois sur de faux prétexte.

En novembre 1793, la marine fait en effet l’objet d’une phase d’épuration dont Rochefort n’est pas épargné.

Après avoir été « conduit sur la place publique de la ville où le jury d'accusation aura été convoqué […] attaché à un poteau placé sur un échafaud, et [… le condamné demeure] exposé aux regards du peuple, pendant six heures, s'il est condamné aux peines des fers ou de la réclusion dans la maison de force […]. Au-dessus de sa tête, sur un écriteau, seront inscrits en gros caractères ses noms, sa profession, son domicile, la cause de sa condamnation, et le jugement rendu contre lui. » (Code pénal 1791, titre 1er Des peines en général, article 28)

Le Code pénal précise enfin que « Les condamnés à la peine des fers, seront employés à des travaux forcés au profit de l'État, soit dans l'intérieur des maisons de force, soit dans les ports et arsenaux, soit pour l'extraction des mines, soit pour le dessèchement des marais, soit enfin pour tous autres ouvrages pénibles, qui, sur la demande des départements, pourront être déterminés par le corps législatif. Les condamnés à la peine des fers, traîneront à l'un des pieds un boulet attaché avec une chaîne de fer. »

Le commis aux vivres et son capitaine ont donc dû subir cette peine infamante et exécuter des travaux forcés.

Une condamnation commune et des destins différents

Emmanuel JACQUELIN s’en sort relativement vite. Le 18 juillet 1794 (8 mois après la condamnation) la Convention nationale enregistre une pétition « tendante (sic) à obtenir la révision d’un jugement du tribunal révolutionnaire établie (sic) à Rochefort du 21 brumaire qui le condamne à la peine de 3 années de fer. » La procédure semble aboutir et le réhabiliter puisque le 15 brumaire an 5 (6 novembre 1795), il est chargé d’une mission auprès de l’armée de l’Ouest sur l’île d’Yeu pour détruire « les forces ennemies qui s’y trouvent et se saisir du […] comte d’Artois. » (Revue maritime publiée par le Ministère de la marine, 1er janvier 1901, pp.512-513, via Gallica).

Michel NAYEL a moins de chance. Les registres d’état-civil de Lorient gardent la trace du remariage 3 ventôse an 5 (21 février 1797) de Marie Sainte BERG (1767-1835), la femme qu’il avait épousée en 1792. Pour épouser Jean Joseph DIMET (un autre marin) et attester de son veuvage, elle présente un certificat établi à Rochefort indiquant le décès de Michel NAYEL le 22 fructidor an 2 (8 septembre 1794).

Michel NAYEL a donc résisté moins de 10 mois aux travaux forcés.

Cet acte de décès n’a toutefois pas été retrouvé dans les registres en ligne de l’état-civil de Rochefort. Sans doute existe-t-il néanmoins un registre spécial pour les condamnés, que je n’ai pas identifié.

Né en Normandie, le père du capitaine Emmanuel JACQUELIN, François JACQUELIN (1715-1782) s’était marié à Québec en 1753 avant de venir s’installer, sans doute vers 1760, à La Rochelle. Son acte d’inhumation précise qu’il avait été « négociant ancien, juge consul de la bourse, marguillier trésorier de la paroisse, receveur de l’hôpital général de la ville. » Né à La Rochelle le 19 janvier 1762, Emmanuel était le 3e de ses enfants et avait été nommé capitaine de vaisseau 6 mois avant sa condamnation.

On peut imaginer que sa réhabilitation a pu être favorisée par des appuis rochelais, a fortiori dans un contexte révolutionnaire durant lequel les relations sont rapidement danger ou atout.

L’oubli comme seule postérité

Aucun enfant de Michel NAYEL et Marie Sainte BERG n’a été identifié dans les registres d’état-civil de Lorient. Ne reste de lui que cette condamnation. Le fait qu’aucun autre NAYEL ne porte par la suite son prénom marque peut-être la mémoire de son infamie ?

Au regard de la réhabilitation du capitaine JACQUELIN, il reste possible d’introduire un doute quant à la réalité du délit qui l’a condamné.

On a peine à imaginer l'arbitraire de cette époque, et pourtant !